Vol. 4 | No. 7 | Febrero - julio 2024

| ISSN: 3006-1385 | ISSN-L: 3006-1385 | Pág. 23 - 35

Factores psicosociales como riesgo de

deserción en estudiantes universitarios

del Programa de Atención Temprana y

Educación Infantil

Psychosocial factors as risk

of dropout in university students of the Early Care and Early Childhood Education

Program

Silvia Sara Ramos Silvestre

silvia.ramos.patei@gmail.com

https://orcid.org/0009-0007-3634-6096

Universidad Técnica de Oruro. Oruro, Bolivia

Edwin Saul Siñani Alaro

edcetbolivia@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5073-9493

Unidad Educativa “Jorge Franklin Mercado Navia”.

La

Paz, Bolivia.

Artículo recibido 29 de agosto de 2023

/ Arbitrado 20 de septiembre de 2023 / Aceptado 18 de noviembre 2023 /

Publicado 01 de febrero de 2024

http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.4i7.26

RESUMEN

El presente estudio analizó factores

psicosociales de riesgo de deserción en

estudiantes del Programa de Atención Temprana y Educación Infantil. Se

realizó un diseño no experimental, transversal

y descriptivo. La muestra

estuvo conformada por 102 estudiantes, a los cuales se

les aplicaron cuestionarios sociodemográficos y de deserción modificado. Los resultados

mostraron que el rendimiento académico

medio en tres semestres (57.8%, 56%, 49%); 87.3% de estudiantes

trabajan, 52.9% a jornada completa,

afectando su rendimiento;

41.2% comprende los

contenidos solo a veces; la

familia concibe mal al estudiante (3.9%), expectativas familiares muy elevadas (13.7%), se sienten valorados como

malos estudiantes (5.9%), afectando su

motivación; 70% ingresó por consejo de otros; 5.9% tiene peor

rendimiento que sus pares, relacionado

con repitencia e indirectamente deserción y más del

78% refieren deficiencias en cursos

anteriores. Los estudiantes determinaron como principales factores de riesgo de deserción: dificultades

económicas (26.5%), problemas familiares

(13.7%), posibilidad de perder el año (11.8%) y ubicación laboral

(10.8%).

Palabras clave: Riesgos

de deserción; factores psicosociales;

factores sociodemográficos; rendimiento académico; motivación.

ABSTRACT

The present study analyzed psychosocial risk factors for dropout in

students of the Early

Care and Early Childhood Education Program. A non-experimental, transversal and

descriptive design was carried out. The sample

was made up

of 102 students,

to whom sociodemographic and modified dropout

questionnaires were applied. The results

showed that the average academic performance in three semesters (57.8%,

56%, 49%); 87.3% of students

work, 52.9% full time, affecting their performance; 41.2% understand the contents only sometimes;

the family conceives the student poorly (3.9%), very high family expectations

(13.7%), they feel valued as bad students

(5.9%), affecting their motivation; 70% entered on the advice of others; 5.9% have worse performance than their peers, related

to repetition and indirectly dropping out,

and more than 78% report

deficiencies in previous courses. The

students identified

the main risk factors for dropping out: economic difficulties

(26.5%), family problems (13.7%),

possibility of missing the year (11.8%) and job placement (10.8%).

Keywords: Dropout risks;

psychosocial factors; sociodemographic

factors; academic performance;

motivation.

INTRODUCCIÓN

La deserción estudiantil es uno de los

problemas que aqueja a la mayoría de las instituciones de educación superior en toda Latinoamérica. Es

amplio el número de investigaciones que a la fecha abordan esta problemática y dan cuenta del número de

estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios y de los costos sociales relacionados a este

fenómeno. Lo anterior supone un desafío para las instituciones de educación superior, se hace necesario

comprender cuáles son los factores que están generando este aumento en las tazas de deserción y proponer

planes de acompañamiento que sean coherentes, además, con la diversidad de estudiantes. Esto

contribuirá a asegurar la permanencia y titulación oportuna, sin que las instituciones vean comprometida su

exigencia académica para cumplir con su rol de formación de profesionales competentes ante los desafíos

del mundo actual.

En la actualidad, no existe una única

definición para el concepto de deserción universitaria. Por una parte, Picardo et al. (2004), lo definen como

un acto deliberado o forzado mediante el cual el estudiante deja su clase o instituto educacional. Por su

parte, Tinto (1982), recalcó que existe una gran variedad de comportamientos que se denominan como

deserción, y que estos no deben abarcar todos los abandonos de estudios, así como también, no todas las

deserciones estudiantiles merecen ser intervenidas por las instituciones. Define la deserción como una

situación a la que se enfrenta un estudiante cuando sus proyectos educativos no logran concretarse.

Para este autor, la definición de

deserción, debe analizarse desde una perspectiva individual, se referirse a las metas y propósitos que tienen las

personas al incorporarse al sistema de educación superior, ya que algunos no se identifican con la graduación

ni son, necesariamente, compatibles con los de la institución en que ingresaron por primera vez. Más aún, las

metas pueden no ser perfectamente claras para la persona que se inscribe en la universidad y cambiar

durante la trayectoria académica.

Desde la perspectiva institucional,

definir la deserción implica identificar entre las múltiples formas de abandono aquellas que ameritan intervención.

La universidad debe definir la deserción en torno a metas educativas e institucionales, considerando

que su objetivo es educar y no solo matricular estudiantes. Asimismo, existen factores sociales generales

que limitan la eficacia de las intervenciones estatales y nacionales para mejorar la retención. Estos

factores configuran la disposición real de los estudiantes para asistir y permanecer en la educación superior

a través de procesos poco modificables mediante acciones regionales o nacionales (Cortés-Cáceres et

al., 2019).

De lo anterior, se desprende que la

deserción es un fenómeno complejo, resultado de dinámicas múltiples; asimismo, aún es insuficiente la

identificación de sus factores internos y externos. Según Braxton (como se

citó en Quintana Pastén et al., 2020), los enfoques

de análisis de la deserción y retención

pueden agruparse en cinco grandes categorías, dependiendo del énfasis

otorgado a variables explicativas

individuales, institucionales o del entorno familiar, correspondientes a

las esferas psicológica, económica,

sociológica, organizacional e interaccional.

El enfoque psicológico para la

retención estudiantil se basa en los rasgos de la personalidad, discriminando a aquellos estudiantes que

completan sus estudios en relación a los que no lo hacen. Este modelo es determinado principalmente por

características y atributos del estudiante. El enfoque sociológico destaca la importancia de

factores externos sobre el individuo para la retención universitaria. Spady (como se citó

en Pedraza-Vega et al., 2020) sugiere que la deserción es el resultado de la

falta de integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior.

El enfoque económico se centra en la

capacidad o incapacidad del estudiante de poder solventar los estudios. El organizacional está determinado por

las características que presenta la educación superior, en relación a las prestaciones que ofrece a los

estudiantes. En este enfoque cobra especial relevancia la calidad de la docencia. El enfoque de interacción

explica que existen diversas variables que ayudan al estudiante a adaptarse a la institución que seleccionó

(Miranda-Limachi et al., 2019).

En Bolivia, la deserción estudiantil

universitaria es un problema de gravedad en las instituciones a nivel nacional, tanto en las instituciones

públicas como privadas. Debido a esto, los estudiantes perciben que no son competitivos, lo cual se convierte

en un obstáculo hacia sus metas, provocando que muchos de ellos no logren alcanzar el éxito esperado

(Contreras Torres et al., 2017; Torres-Roman et al.,

2018).

La Universidad Técnica de Oruro en

Bolivia responde a las necesidades del Departamento de Oruro, de la región y del país, al ofrecer la

oportunidad de efectuar estudios en el Programa de Atención Temprana y Educación Infantil (PATEI) en la Facultad

de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina. Esta institución es una de las que imparten educación a

estudiantes que trabajan durante el día y estudian en la noche. El programa tiene como objetivo formar, desde el

ámbito académico y profesional, a especialistas en materias relacionadas con la Atención Temprana y

Educación Infantil, desde una perspectiva interdisciplinaria de la salud. La atención temprana es uno de los aspectos

más importantes dentro del área y es uno de los factores que ayudarían a consolidar el programa ya que

responde a la necesidad social actual.

Dada la modalidad en la que se ofrece

la carrera, se hacen necesarias estrategias que apoyen la retención de los estudiantes y eleven la eficiencia. Es

por ello, que este trabajo tiene como propósito analizar los factores psicosociales que constituyen riesgo

de deserción en estudiantes universitarios del Programa de Atención Temprana y Educación Infantil, de la

Carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia.

MÉTODO

La presente investigación es de tipo

cuantitativa, presenta un diseño no experimental, de corte transversal descriptivo. Se estudiaron,

relacionaron y analizaron los factores psicosociales de riesgo de deserción en estudiantes universitarios del Programa

de Atención Temprana y Educación Infantil, de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica

de Oruro en Bolivia en el año 2020. El estudio es de tipo descriptivo y explicativo.

La muestra estuvo compuesta por 102

estudiantes del Programa de Atención Temprana en Educación Infantil gestión 2019, pertenecientes a 1º,

2º y 3º semestre. La unidad muestral es el grupo. Se

aplicó el muestreo no probabilístico,

utilizando la técnica de muestreo aleatorio por conglomerados (Hernández

et al., 2016).

Criterios de inclusión:

-

Estudiantes inscritos formalmente en

el PATEI.

-

Estudiantes con asistencia regular a

clases.

-

Estudiantes pertenecientes a 1º, 2º,

3º semestre Criterios de exclusión:

-

Negación por parte del estudiante a

participar en la investigación. La

técnica a fue la encuesta, como instrumento

-

El Cuestionario Sociodemográfico para

Estudiantes (adaptado por Sejas, 2012).

-

Escala de Índice de Riesgo de

Deserción, modificado (adaptado por Sejas, 2012).

-

Cuestionario de Deserción modificado

(adaptado por Sejas, 2012).

El análisis

estadístico fue realizado con el SPSS, 18.0 para el acceso, gestión,

preparación y análisis de los datos

obtenidos con los instrumentos aplicados (Coakes y Ong, 2011).

RESULTADOS

Para conocer el

tipo de relación que los estudiantes sostienen con su entorno, es necesario

conocer las particularidades

sociodemográficas que presentan cada uno de ellos. De acuerdo con los datos

estadísticos descriptivos, obtenidos del

cuestionario sociodemográfico, la variable estudiante, está dividida en

cuatro dimensiones: personal, familiar,

escolar y social. En la dimensión personal la mayor parte de los

participantes de la muestra son de sexo

femenino, predominando con un 90,0%. El 49,0% se encuentra en un rango de 25 a 27 años; el 33,0%, de 19 a 21 años y el

18,0% entre de 22 a 24 años. El 70,0% de la muestra es citadina; el 28,0% son de provincia y el 2,0% del interior

del país. Respecto a su estado civil el 60% es soltero; el 10% es casado y el 30% convive con su pareja. El

54,9% reside en la zona norte de la ciudad; el 3,9 en la sur; el 5,9% en la este;

4,9% en la oeste; el 4,9% en la central; el 14,7% en la noreste y el 10,8% en

la noroeste.

Según la

frecuencia, el 42,2% tienden a tener de 5 a 6 integrantes en la familia; el

40,2%, 7 o más integrantes. En relación

a la convivencia, el 30,0% viven solos; el 30% vive con su pareja, el resto con

algún mimbro de la familia. El 51% de

los padres trabajan ambos; el 40,2% dependen económicamente de ambos padres; el 10,8%, dependen de sí mismos con

ayuda. El 96,1% realizó sus estudios primarios en escuelas fiscales y el 3,9% en escuelas privadas.

Al analizar la

continuidad de estudios, se comprueba que el 85,3% tiene por último año vencido

el 2018; el 9,8% el 2017 y el 4,9% el

2016. En el momento del estudio el 29,4% de los estudiantes está en 3er semestre; el 29,4% estudia en 6to

semestre; el 21,6% pertenece a 5to semestre y el 19,6% cursa el 4to semestre.

En la dimensión

social se observa que el 87,3% de los estudiantes trabajan y el 12,7% no lo

hacen; el 52,9% trabaja jornada

completa; el 32,4% a media jornada y un 14,7% no tiene un horario fijo de

trabajo. El 64,7% tiene una vivienda

propia; el 22,5% es alquilada; el 6,9% es de contrato de anticrético y el 5,9%

es prestada. El

análisis de la condición socioeconómica indica que el 87,3% de la muestra es

media; el 10,8% es baja

y el restante 2,0% es alta.

A continuación, se

exponen y describen los datos cuantitativos que se obtienen de aplicar el

instrumento Escala de Índice de Riesgo

de Deserción.

En la tabla 1 se

presentan los datos estadísticos descriptivos para la variable factores

psicosociales de riesgo, dividida en

cinco dimensiones: grado de responsabilidad, autopercepción, evaluación de los

docentes, rendimiento académico y

satisfacción con la educación escolar. La dimensión: grado de

responsabilidad está dividida en seis

indicadores: competencia (sentimiento de capacidad), orden (mantenimiento de

cierto ordenamiento), sentido del deber

(concientización de las acciones), necesidades de logro (aspiraciones y objetivos), autodisciplina (realización

completa de actividades) y deliberación (pensamiento previo a la actuación).

Tabla

1.

Contraste de

medias, modas, desviaciones típicas para la variable Factores psicosociales de

riesgo. Escala de Índice de Riesgo de

Deserción y sus dimensiones. Población de estudio (n=102).

|

Dimensiones |

X |

m |

(DT) |

P. Mín. |

P. Máx. |

|

Grado de

responsabilidad |

2,56 |

3 |

(0,712) |

13 |

33 |

|

Rendimiento

académico |

3,62 |

4 |

(0,923) |

4 |

13 |

|

Autopercepción |

3,11 |

3 |

(0,889) |

2 |

7 |

|

Satisfacción con

la educación |

3,35 |

4 |

(0,930) |

3 |

8 |

|

Evaluación de los

docentes |

2,91 |

3 |

(0,986) |

6 |

20 |

Fuente:

Elaboración propia.

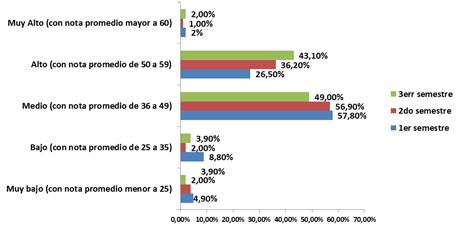

La dimensión de

rendimiento académico fue medida en el 1er, 2do y 3er semestre. En el gráfico

1 se aprecia que para los estudiantes

del 1er semestre el 57,8% de los participantes tiene un rendimiento académico medio; el 26,5% es de rendimiento

alto; el 8,8% es bajo; el 4,9% es muy bajo y el 2,0% es muy alto. El 56,9% de los participantes en el 2do

semestre tienen un rendimiento académico medio; el 36,3% es de rendimiento académico alto; el 2,0% es

bajo; el 3,9% es muy bajo y el 1,0% es muy alto. El 49,0% de los estudiantes del 3er semestre tiene un

rendimiento académico medio; el 43,1% es de rendimiento alto; el 3,9% es bajo y el 2,0% correspondiente a

rendimientos académicos muy bajo y muy alto.

Gráfico

1.

Rendimiento

académico del 1er, 2do y 3er semestre del Programa de Atención Temprana en

Educación Infantil.

Fuente:

Elaboración propia.

Se puede apreciar

que los más altos porcentajes están relacionados con un rendimiento

académico medio. De los resultados del

análisis estadístico de esta dimensión se deduce, que la relación entre el rendimiento académico, como variable de

riesgo psicosocial, al menos en el ámbito donde se realizó esta investigación, es mínima, puesto que se

observa que un bajo porcentaje de estudiantes pertenece a la categorización de rendimiento académico

bajo y muy bajo, por consiguiente una relación entre los resultados y la problemática deserción

también es mínima, está claro que esta dimensión es un tema que ha sido estudiado como problemática central

en muchas otras investigaciones, por su multicausalidad, en la que están la inteligencia, aptitudes,

la motivación, formación académica previa, asistencia a clases, entre otros, conceptos que fueron tomados en

cuenta en la exposición del sustento teórico, pero son poco susceptibles a ser utilizados por la poca

claridad de los resultados.

Del análisis de la

dimensión autopercepción puede observarse que, con respecto al avance

académico, el 61,8% de los estudiantes

manifiestan que están en parte, pero no totalmente al día, obteniéndose un porcentaje alto. Por otro lado, se puede

apreciar que más del 82% está relativamente motivado para proseguir en su formación académica, tomando

en cuenta que el avance en las materias y la motivación son muy importantes para el buen desempeño de

los estudiantes a nivel académico, se determinó que en la institución educativa objeto de la

investigación, la autopercepción académica de los estudiantes es positiva y puede deducirse que la dimensión

ya mencionada tiene poca o nula relación con la deserción escolar.

La dimensión

satisfacción con la educación fue medida por los indicadores grado de

conformidad e intención de culminar los

estudios. El 50% de los estudiantes están algo satisfechos con la educación

escolar y el 37,3% están muy satisfechos

con la asistencia al colegio. El 55,9% tienen la intención de culminar sus estudios. Es por ello, clave la participación

de la institución, en la decisión de permanecer o desertar, existe una interacción entre el estudiante y la institución,

con las características particulares que tiene cada parte.

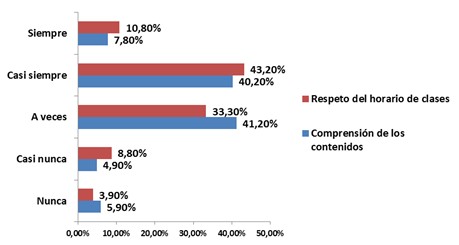

La evaluación a los

docentes, fue medida por cuatro indicadores: la comprensión del contenido explicado por los docentes, el respeto por

los horarios de clases, clima de trabajo y perspectiva del avance curricular. Con respecto a la comprensión de

contenidos se denota como datos sobresalientes que un 41,2% de los estudiantes indican que solo a

veces comprenden los contenidos, un 40,2% indican que los contenidos se comprenden casi siempre, siendo

estos los valores más significativos relacionados con este indicador. Ahora bien, los estudiantes

expresan que el 43,1% que los docentes respetan el horario de clases casi siempre y por último un 33,3% señala que

el horario de clases es respetado a veces (Gráfico 2).

Gráfico

2.

Evaluación

de los docentes con relación a la comprensión de los contenidos y el respeto al

horario docente.

Fuente:

Elaboración propia.

Los estudiantes

evalúan el clima de trabajo y del análisis se deriva que esta dimensión no debe

ser considerada como variable

psicosocial de riesgo, puesto que, tan solo un 3,9% de los estudiantes

califica como malo el clima de trabajo

de los docentes en aula, un 4,9% opina que casi nunca comprenden los contenidos, un 8,8% consideran que sus

docentes casi nunca respetan el horario de clases y por ultimo tan solo el 2% de los participantes tienen

una mala perspectiva del avance curricular, la desviación típica es menor a uno en los cuatro ítems, de donde

se deduce que las respuestas fueron homogéneas y no así dispersas. En general los estudiantes evalúan

de forma positiva el desempeño de sus docentes, de esta forma se evidencia que

la relación que tiene esta dimensión con la deserción escolar es nula.

A continuación, se

exponen los resultados del análisis estadístico descriptivo del instrumento

de medición Encuesta de deserción

escolar, que presenta las dimensiones: individual, académica,

institucional y general.

La dimensión

individual esta medida por dos indicadores: interacción familiar e

incompatibilidad horaria. La mayor parte

de la muestra percibe que su familia tiene expectativas realistas respecto

a sus estudios, constituyendo el 73,5%

de ellos, las cifras restantes son importantes en el análisis de los determinantes de deserción, ya que tanto las

expectativas no tan elevadas (13,7%) como las demasiado elevadas (12,7%), influyen en el estudiante

respecto a su motivación e integración académica y social.

El 3,9% de los

estudiantes en la dimensión individual indica que su familia lo concibe como

mal estudiante, es un porcentaje muy

bajo, pero altamente significativo visto desde la teoría, puesto que esa mínima cantidad de estudiantes tiene altas

probabilidades de desertar, ya que la motivación extrínseca recibida en casa es negativa. La suma de las

opciones de respuesta: no tan elevadas (13,7%) y muy elevadas (12,7%), cuantitativamente son mínimas, pero

a la vez significativas al valorarlas como determinante de deserción, ya que los estudiantes que

perciben expectativas que no son realistas, respecto al cumplimiento de las metas que ellos se fijan, pueden

sentir presión o poca importancia de su familia, lo que afecta a su motivación e indirectamente a su desempeño

escolar.

Por otro lado, como

actividades fuera del colegio imperan el trabajo con un 41,2%; la práctica de

deportes con un 30,4% y un 11,8%

artísticas, datos que indican que dichas actividades tienen fuerte influencia

en el rendimiento académico e

indirectamente con la deserción escolar, en especial en aquellos estudiantes

que trabajan jornada completa, pues

cualquier actividad que implica esfuerzo produce agotamiento físico y mental, contribuyendo a una reducción en los

procesos cognitivos como la atención, memoria entre otros. Para medir la dimensión académica se tomaron

en cuenta como indicadores la tendencia aptitudinal,

el

rendimiento académico, los métodos de estudio y la repitencia.

Los datos más relevantes muestran que el

70% de los estudiantes ingresaron a estudiar para formarse académicamente por

consejo de sus padres, hermanos,

profesores u otras personas; tan solo un 28,4% ingresaron al programa educativo

por cuenta propia, estos datos reflejan

el interés hacia la formación académica. Ahora bien, el 68,6% indica que

su rendimiento académico, en relación a

sus compañeros, es igual a la mayoría y el 5,9% peor, este último dato, aunque mínimo, está relacionado

directamente con la repitencia e indirectamente con

la deserción, pues el estudiante al

percibir que sus notas son demasiado bajas llega a determinar abandonar la

escuela sin concluir la gestión

educativa.

Más del 78% de los

estudiantes están de acuerdo que las deficiencias en la preparación educativa

en cursos anteriores afectan su

rendimiento académico actual; por último, de los datos más sobresalientes de la dimensión se revela que el 27,4% de los

estudiantes reprobó en más de tres materias, siendo un indicador relevante relacionado con la repitencia, que aumenta las posibilidades de deserción

escolar.

Para analizar los

resultados estadísticos de la dimensión institucional se tomaron en cuenta los

siguientes indicadores: recursos

didácticos, interacción con los profesores, interacción con otros estudiantes y

calidad del programa. Se comprueba que

el 33,3% está a veces de acuerdo en que la falta de recursos didácticos es considerada como factor de deserción; el

22,5% casi nunca; el 29, 4% completamente en desacuerdo; el 7,8% a menudo de acuerdo y el 6,9%

completamente de acuerdo. Se puede observar que los recursos didácticos tienen

su repercusión, aunque mínima para que un estudiante decida desertar.

El tipo de

interacción que tienen los estudiantes con sus profesores y con el resto de los

estudiantes, tiene su efecto en la

calidad de la pertenencia para con la institución educativa. El 49% indican que

la relación con sus profesores son

regulares; el 36,3% buenas; el 6,9% muy buenas; el 4,9% malas y el 2,9% muy malas. Al mismo tiempo, con relación a la

interacción con los otros estudiantes puede apreciarse que para el 41,2% las relaciones son buenas;

el 40,2% las considera regulares; el 10,8% muy buenas y, tanto malas como muy malas, son percibidas por el

3,9% de los estudiantes.

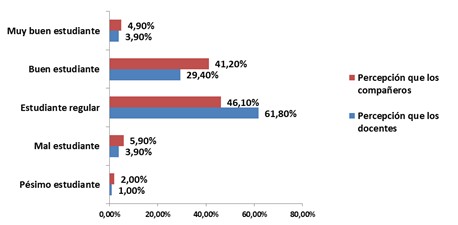

El gráfico 3

muestra cómo consideran que son percibidos por los docentes y sus compañeros.

Por encima del 46% se sienten valorados

como estudiante regular, por docentes y compañeros; más del 29% los consideran un buen estudiante. El 5,9% y

el 3,9% que perciben que son considerados como malos estudiantes y el 1,0% y 2%, como pésimos,

aspectos que pudieran influir en la adaptación académica y social.

Gráfico

3.

Percepción

de docentes y compañeros sobre el estudiante.

Fuente:

Elaboración propia.

Como dato

significativo sobre la relación de los factores pedagógicos con la deserción

escolar, se tiene que el 32,4% de los

estudiantes indican que esta puede darse por los exámenes y/o el método de

evaluación usado; el 19,6% que se debe

al método de estudio inadecuado; el 17% señalan que este hecho se debe a

la metodología usada por el o los

docentes y a la falta de comprensión del material de estudio y un 12,7%

por la falta de preparación académica

del docente.

Como información

más relevante de la dimensión institucional puede establecerse que la falta

de recursos didácticos no es un factor

significativo de deserción. Los indicadores que forman la autopercepción como estudiante constituyen un factor

fundamental en el desenvolvimiento y aprovechamiento académico- institucional.

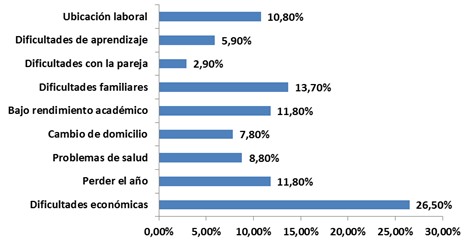

Al analizar la

dimensión general (individual, socioeconómico, académico e institucional), se

observa que los estudiantes determinan

factores que podrían influir en la deserción, para el 26,5% las

dificultades económicas; para el 13,7%

los problemas familiares; el 11,8% la posibilidad de perder el año y

también relacionado con el bajo

rendimiento escolar y el 10,8% la ubicación laboral. Ahora bien, un 8,8%

indica como factor que causa la

deserción los problemas de salud; el 7,8% el cambio de domicilio; el 5,9%

las dificultades de aprendizaje y, por

último, un 2,9% lo a las dificultades con la pareja (Gráfico 4).

Gráfico

4.

Consideraciones

de los estudiantes sobre los factores que podrían influir en la deserción.

Fuente:

Elaboración propia.

Al encuestar sobre

los factores que personalmente considerarían para abandonar los estudios universitarios, el 26,5% plantea que los

problemas familiares; el 16,7% los factores académicos; el 15,7%, los motivacionales y el 10,8% el no

cumplimiento de requisitos para permanecer. Se observa que, reiteradamente, el factor más importante

percibido por los estudiantes, para determinar la deserción es el socioeconómico, seguido de los factores

familiares.

Los factores de

riesgo psicosocial en el ámbito académico que incitan la deserción actúan

durante largos periodos de tiempo, de

forma continua o intermitente y son múltiples, de diferente naturaleza y

complejidad, dado que no sólo están

conformados por diversos factores del entorno, sino que, además,

intervienen los factores personales del

estudiante, las actitudes, la motivación, las percepciones, las experiencias,

la formación previa, las capacidades

adquiridas y los recursos personales. Estos son, en resumen, factores personales, socioeconómicos, laborales,

institucionales y pedagógicos. Pero es necesario señalar que la decisión o no de desertar depende, también,

de la aptitud que este tiene frente a la formación académica y a la consecución de sus metas.

Para elevar la

calidad de la docencia, se realiza el diseño curricular de la Licenciatura en

Atención Temprana y Educación Infantil,

Gestión 2019, cuyos titulados serán capaces de prevenir, detectar, evaluar, diagnosticar e intervenir en el proceso

evolutivo del niño de 0 a 5 años, en los ámbitos familiar, educativo y comunitario, potenciando las áreas de

desarrollo cognitivo, del lenguaje, motriz y socioafectivo,

con compromiso social y ético.

Para minimizar los

riesgos detectados en la presente investigación, las universidades deben

implementar programas académicos que

incluyan las necesidades de los estudiantes, con el fin de interesarlos y motivarlos a asistir a clases, así mismo

estimular la participación dentro del aula, reforzar las clases dirigidas a los estudiantes con problemas familiares y

dificultades socioeconómicas, implementar nuevas estrategias que disminuyan el índice de ausentismo o la

poca satisfacción educativa en los estudiantes, desarrollar talleres psicosociales que busquen

incrementar el autoestima y las aspiraciones personales de la población en general, a través de la exposición de

temáticas dedicadas al crecimiento personal de los estudiantes, con el fin de

elevar el deseo de superarse académica y personalmente. Es fundamental llevar a

cabo dentro de este programa, jornadas

de sensibilización, tanto para docentes como para estudiantes, a fin de mejorar

las relaciones entre éstos y crear un

ambiente armónico y amistoso dentro del aula, contribuyendo a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.

Debe implementarse

una escuela de padres para reforzar la importancia que tiene la familia

como la principal responsable del

bienestar emocional, académico y social del estudiante, propiciando así,

una mejora en las relaciones

intrafamiliares que permitirá elevar la autoestima del estudiante y el interés

por los estudios, así como informar a

los padres sobre la situación académica de los estudiantes para que los orienten y brinden el apoyo necesario en el

proceso estudiantil. El Estado debe dotar a las instituciones educativas de recursos económicos

suficientes, para llevar a cabo dentro de las diferentes instituciones educativas un plan de alimentación adecuado,

facilitar los útiles escolares y proveer de recursos didácticos, disminuyendo de esta manera la deserción de

los estudios por parte de los estudiantes con escasos recursos económicos.

DISCUSIÓN

Los resultados de

diversas investigaciones relacionadas con los factores que inciden en la

deserción de estudiantes universitarios,

permiten corroborar la necesidad de estudios que permitan determinar las causas para proponer acciones que

favorezcan la solución integrada desde los ámbitos individuales, institucionales, familiares y sociales.

O’Neill et al. (como se citó en Torres Rentería y Escobar Jiménez, 2022),

hicieron una revisión con respecto a la

deserción en la carrera de Medicina. Se recogieron 625 estudios con metodología

en su mayoría cuantitativa, de los

cuales, por criterios de selección, se analizaron 13. Los datos muestran que en

general, la edad no es un factor

decisivo. En algunos estudios se evidencia que la trayectoria familiar es

decisiva. En 2 de los 13, se comprueba

la importancia de los factores socioeconómicos. Además, se recogieron

datos sobre los factores psicológicos y

motivacionales. Al aplicar test psicológicos, los estudiantes con menores habilidades de integración tienen una ratio

de probabilidad de deserción un 3,15 superior frente a los grupos que se integran más.

Adicionalmente, en

9 de 12 estudios en los que se analizan los datos de trayectoria y

calificaciones previas, se ve que son

factores decisivos para la permanencia. Es importante destacar que, acorde a

los resultados mencionados, la deserción

decrece significativamente en los años posteriores a la matriculación. En el caso de América Latina, también se

asocia la deserción a un anclaje insuficiente con la dinámica de estudios superiores e integración en la

comunidad universitaria (Heredia et al., 2015). En datos recogidos en 9 universidades de Perú, se

determinó que el abandono en el primer año fue del 10,2 %. Los factores motivacionales y de identificación

con la carrera se determinaron como más importantes que los socioeconómicos. En otro estudio, en el mismo

país, por Fernández-Chinguel y Díaz-Vélez (2016),

las cuestiones esenciales que respaldan

la deserción universitaria están relacionadas con la falta de motivación, reprobar más de un curso y la decisión tomada

por los padres.

Rodríguez y Torres

(2023), analizan los factores predisponentes de deserción universitaria en

la carrera de Medicina de la Universidad

de la Integración de las Américas Filial Ciudad del Este, durante el periodo 2022; de manera específica, desde

la percepción del docente, los pilares de riesgo de abandono están constituidos

por los motivos personales asociados al factor emocional y académico en

relación con la vocación, fundamentado

en la falta de madurez del estudiante y la situación de gestión y calidad educativa en lo que respecta a la

organización institucional y el docente. Los datos estadísticos en función a la descripción de los factores económicos

evidenciaron que los mismos son determinantes de riesgos de abandono, entre ellos, que la familia dejara

de ayudar a pagar la carrera (41,1%) o el aumento del costo de la misma en el transcurso del trayecto

formativo (49,95%), son situaciones de extremo riesgo. De manera conclusiva, el factor económico está

directamente relacionado a una posible deserción en la población de estudio. Estos resultados corroboran los

obtenidos en la presente investigación.

Torres Rentería y

Escobar Jiménez (2022), consideran que la deserción estudiantil ha sido

estudiada como un fenómeno multicausal, aunque se ha puesto mayor énfasis en el

análisis de factores personales y

socioeconómicos. En su investigación se propusieron identificar las

características del estudiante

relacionadas con la deserción y retención en la carrera de Medicina en

el Ecuador. Evaluaron de forma

descriptiva y empírico correlacional las

características socioeconómicas de los matriculados para el periodo 2013-2018. Adicionalmente, analizaron la

motivación para la elección de la carrera de los estudiantes que rindieron el examen de habilitación

profesional para los periodos 2016 y 2017. Las características socioeconómicas fueron altamente homogéneas

entre estudiantes, el acceso a Internet, los antecedentes académicos, la edad y la escolaridad del jefe

de hogar difieren entre desertores y no desertores. El análisis empírico correlacional

no fue significativo para explicar la deserción, el interés en el área de

estudio y las sugerencias familiares son

las opciones más destacadas para escoger la carrera de Medicina. La deserción en la carrera, según este estudio, es del 40

%, los autores concluyen que los factores socioeconómicos no parecen explicar de forma amplia este

fenómeno, sin embargo, destacan los factores motivacionales y el cumplimiento de objetivos personales en la

retención de la carrera.

CONCLUSIONES

Se analizan los

factores psicosociales que constituyen un riesgo de deserción en estudiantes

universitarios del Programa de Atención

Temprana y Educación Infantil.

Se comprueba un

porciento de rendimiento académico medio en los tres semestres analizados

(57,8%, 56,0% y 49,0%); el 87,3% de los

estudiantes trabajan y el 52,9% lo hace a jornada completa, lo que puede afectar el rendimiento escolar. El 41,2% solo

a veces comprenden los contenidos impartidos; el 3,9% indica que su familia lo concibe como mal

estudiante, lo mismo ocurre con las expectativas familiares muy elevadas (13,7%) y con la percepción de ser valorados

como malos estudiantes (5,9%), lo que afecta su motivación e indirectamente su desempeño escolar. El 70%

ingresaron a estudiar por consejo de otras personas. El 5,9% indica que su rendimiento académico, en

relación a sus compañeros es peor, dato relacionado directamente con la repitencia e

indirectamente con la deserción. Más del 78% refieren deficiencias en la preparación educativa en cursos anteriores. Al analizar

la dimensión general (individual, socioeconómico, académico e institucional), los estudiantes

determinaron que los factores que podrían influir en la deserción son las dificultades económicas (26,5%); los

problemas familiares (13,7%); la posibilidad de perder el año, relacionado con el bajo rendimiento escolar

(11,8%) y la ubicación laboral (10,8%).

La dimensión

responsabilidad, es un factor significativo de riesgo psicosocial de deserción

presente en los estudiantes,

observándose que los aspectos más importantes por su bajo porcentaje acumulado

son el sentido del deber, la

autodisciplina, la deliberación y la competencia. Otra variable detectada como

riesgo de deserción, aunque en menor

proporción, son los estudiantes que tienen un rendimiento académico relativamente

bajo, obteniendo notas por debajo de los 35 puntos con un porcentaje que supera

el 5%, en el indicador avance de

estudios; un 13,7% está atrasado; el 12,0% de los educandos están insatisfechos

con la educación impartida en la

institución educativa y el 13,0% de los participantes tienen la intención

mínima o nula de culminar sus estudios

en la presente gestión.

Se llega a la

conclusión que los factores más relevantes y significativos determinados en la

investigación, además de responder al

objetivo general, son los factores socioeconómicos, familiar, el

rendimiento académico, el académico-institucional

y el motivacional. Por lo tanto, Es necesario que la universidad implemente estrategias de apoyo

socioeconómico y tutoría académica para reducir el impacto de estos factores de riesgo. Por otro lado, el

programa debe mejorar sus procesos de orientación vocacional y acompañamiento a los estudiantes, para

aumentar su motivación y comprensión de los contenidos. Se recomienda desarrollar una línea de

investigación longitudinal que permita monitorear la trayectoria de los estudiantes y evaluar la efectividad de

las medidas adoptadas. La identificación oportuna de factores psicosociales protege la permanencia de los

estudiantes y contribuye al mejoramiento de la calidad del programa. Finalmente, los resultados pueden

utilizarse como insumo para la implementación de políticas institucionales orientadas a disminuir las

tasas de deserción en este nivel formativo.

REFERENCIAS

Braxton,

J. M., Shaw Sullivan, A. V. y Johnson, R. M. (1997). Appraising Tinto’s theory of college student departure.

Higher Education-New York-Agathon Press Incorporated,

12, 107-164.

Coakes, S. J. y Ong, C. (2011). SPSS

Modeler 18.0 Documentation. John Wiley & Sons.

Contreras Torres, F., Espinosa Méndez, J., Soria

Barreto, K., Portalanza Chavarría, A., Jáuregui Machuca,

K. y Omaña Guerrero, J.

(2017). Exploring

entrepreneurial intentions in Latin American university students. J

Psychol Res, 10(2), 46-59.

https://doi.org/10.21500/20112084.2794

Cortés-Cáceres, S.,

Álvarez, P., Llanos, M. y Castillo, L. (2019). Deserción universitaria: La

epidemia que aqueja a los sistemas de

educación superior. Revista Perspectiva, 20(1), 13-25.

https://doi.org/10.33198/ rp.v20i1.00017

Fernández-Chinguel, J. y Díaz-Vélez, C. (2016). Factores asociados a

la deserción en estudiantes de Medicina

en una universidad peruana. Educación Médica Superior, 30(1). https://ems.sld.cu/index. php/ems/article/view/740/322

Heredia, M., Andía, M., Ocampo, H., Ramos-Castillo, J., Rodríguez, A.,

Tenorio, C. y Pardo, K. (2015).

Deserción estudiantil en las carreras de ciencias de la salud en el

Perú. Anales de la Facultad de Medicina,

76, 57-61. https://doi.org/10.15381/anales.v76i1.10972

Hernández, R.,

Fernández, C. y Baptista, P. (2016). Metodología de la investigación. 6ta

Edición Sampieri

(4ta ed.). McGraw Hill. http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20 Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf

Miranda-Limachi, K., Rodríguez-Núñez, Y. y Cajachagua-Castro,

M. (2019). Proceso de Atención de

Enfermería como instrumento del cuidado, significado para estudiantes de

último curso. Enfermería universitaria,

16(4), 374-389. https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.623

O’Neill, L., Wallstedt, B., Eika, B. y Hartvigsen, J. (2011).

Factors associated with dropout in medical education: a literature review. Medical

Education, 45(5), 440-454.

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2923.2010.03898.x

Pedraza-Vega, G., Moncaleano-Rodríguez, A. M. y Peña-Garzón, M. I. (2020). La

deserción estudiantil en las

Instituciones de Educación Superior (IES): el caso del Programa de Psicología

de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena

Medio-Uniminuto. Revista Sinergia(8),

42-52. http://sinergia.colmayor.edu.co/ ojs/index.php/Revistasinergia/article/view/111/87

Picardo, O.,

Escobar, J. y Balmore, R. (2004). Diccionario

Enciclopédico de Ciencias de la Educación (1a

ed.). Centro de Investigación Educativa, Colegio GarcíaFlamenco.

Quintana Pastén, D., Richter Celis, K. y Rivera Castillo, J. (2020).

Asociación entre las diferentes vías de

ingreso de la Universidad Viña del Mar y la retención de alumnos al primer año

en la carrera de odontología, entre los

años 2016-2018 Universidad de Vña del Mar].

https://repositorio.uvm.cl/server/ api/core/bitstreams/d9aca353-d889-4684-aa3d-2ca13c9e8a8b/content

Rodríguez, S. V. y

Torres, E. N. (2023). Factores predisponentes de deserción universitaria en la

carrera de medicina. Revista UNIDA

Científica, 7(2), 86-98. https://revistacientifica.unida.edu.py/publicaciones/ index.php/cientifica/article/view/177/140

Sejas, G.

P. (2012). Variables

psicosociales de riesgo

de deserción en

estudiantes de 1º,

2º, 3º semestre

de Psicología en

la Universidad de

Aquino]. Bolivia. https://

w w w. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8

&ved=2ahUKEwih4dmxxMuCAxVBQzABHQyQB5sQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fes.scribd.com

%2Fdocument%2F512475718%2FTesis-Psicologia-Paul-Guillermo-Sejas-Ascarraga&usg=AOvVaw3KpFtZhs MdnT4U60AyVrNp&opi=89978449

Spady,

W. G. (1970). Dropouts from

higher education: An interdisciplinary review and synthesis.

Interchange, 1(1), 64-85.

https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02214313

Tinto, V. (1982).

Definir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiva. Revista de Educación

Superior, 71, 33-51. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf

Torres-Roman, J. S., Cruz-Avila, Y.,

Suarez-Osorio, K., Arce-Huamaní, M. Á., Me-nez-Sanchez, A., Aveiro- Róbalo, T. R., . . . Ruiz, E. F. (2018). Motivation towards medical career

choice and academic performance in Latin American medical students: A

cross-sectional study. PLoS

One, 13(10), 1-10. https://doi. org/0.1371/journal.pone.0205674

Torres Rentería, S.

y Escobar Jiménez, C. M. (2022). Determinantes de la deserción y permanencia

en la carrera de Medicina: evidencia del

Sistema de Educación Superior ecuatoriano (Investigaciones). Revista Andina de Educación, 5(1), 1-6.

https://doi.org/10.32719/26312816.2022.5.1.6