Vol. 2 | No. 4 | Agosto 2022 - enero

2023 | ISSN: 3006-1385 | ISSN-L: 3006-1385 | Pág. 10 - 21

Intervención educativa para satisfacer las necesidades psicopedagógicas de

lectoescritura en la Universidad

Adventista, Bolivia

Educational intervention to

satisfy the psycho-pedagogical needs of reading and writing at the Adventist

University, Bolivia

Katerine Elizabeth Merida Choquez

katy.merida.5@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5590-9834

Universidad Adventista de Bolivia. Cochabamba, Bolivia

Artículo recibido 06 de abril de 2022 / Arbitrado 18 de abril de 2022 / Aceptado 26 de

mayo 2022 / Publicado 01 de agosto

de 2022

http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.2i4.13

RESUMEN

La lectoescritura es la vía que

permite vivenciar el aprender a conocer, por lo que constituye una necesidad de la época

contemporánea desarrollar habilidades en los

estudiantes universitarios para realizar procesos de síntesis, análisis

y comprensión, que faciliten organizar y

categorizar los nuevos conocimientos. En este trabajo se presentan los resultados de realizar un

diagnóstico para identificar las principales

necesidades psicopedagógicas de los estudiantes relacionadas con la

lectoescritura y el impacto de la

implementación de talleres, llevados a cabo desde un Gabinete psicopedagógico. El tipo de metodología

utilizado en este caso es mixto, ya que combina

elementos cuantitativos (diagnóstico previo con baterías de test

psicopedagógicos) y cualitativos

(métodos participativos de enseñanza, estrategias de enseñanza- aprendizaje). Se logran elevar los niveles

relacionados con el fortalecimiento de la

comprensión e incremento de la velocidad de lectura, el lenguaje

escrito, el uso de técnicas de oratoria,

desenvolvimiento ante el público y la implementación de hábitos y técnicas de estudio. Estos resultados

apoyaron la consolidación del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Lectoescritura;

técnicas de estudio; oratoria; intervención educativa; enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

Reading and writing is the way

that allows us to experience learning to know,

which is why it is a necessity

of contemporary times to develop skills in university students to carry out processes of synthesis, analysis

and understanding, which facilitate

organizing and categorizing new knowledge. This work presents the

results of carrying out a diagnosis to identify the

main psycho-pedagogical

needs of

students related to reading and writing and the impact of the implementation of workshops, carried out from a

Psycho-pedagogical Office. The type of methodology used in this case is mixed, since

it combines quantitative elements (prior diagnosis with batteries of psychopedagogical

tests) and qualitative elements (participatory teaching methods, teaching-learning strategies). Levels related

to strengthening understanding and increasing reading speed, written

language, the use of public speaking techniques, performance before the public and the

implementation of study habits and techniques

are raised. These results supported the consolidation of the

teaching-learning process.

Keywords: Literacy; study techniques; oratory; educative

intervention; teaching-learning

INTRODUCCIÓN

El estudio y aportes didácticos sobre

la lectura y escritura de textos en el ámbito académico es una temática amplia, compleja y de múltiples

perspectivas de abordaje. En las últimas décadas se han impulsado diversos y valiosos aportes, tanto en el

campo de la teoría como en el de la aplicación en distintas áreas del saber. Una de las consecuencias más

interesantes es que tales problemáticas han dejado de ser materia exclusiva de una sola disciplina para

convertirse en una preocupación y ocupación multidisciplinaria.

De manera particular, es importante

reconocer el aporte teórico y didáctico que desde los estudios sociológicos se ha hecho a la enseñanza de la

lectura y la escritura, al considerar que estas actividades están determinadas por leyes sociales, aspecto que

indica la necesidad de atender las condiciones de producción, circulación y recepción de los diversos

materiales que se movilizan en los diferentes contextos (Cassany, 2008).

En el ámbito universitario, leer y

escribir es una habilidad importante para la formación de futuros profesionales, donde es necesario el dominio

del contenido del área, pero también es imprescindible la correcta trasmisión de ideas en informes orales

o escritos. La UNESCO y el proyecto Tuning para

Europa y América Latina consideran la

comunicación como una competencia clave, básica y transversal y los futuros profesionales deben ser competentes

en el uso de la lengua, ejercitando y desarrollando formas de intercambio oral y escrito que incluyan

coherencia, cohesión, adecuación y corrección, habilidades muchas veces reclamadas por los profesores a

los estudiantes por no poseerlas al momento de llegar a la educación superior (Beneitone

et al., 2007; Cantú Ortiz y Roque, 2014).

Para Teng

(2020), las habilidades de lectoescritura para estudiantes universitarios están

comprendidas en la lectura y comprensión

de textos complejos, es decir, identificar y distinguir las ideas del autor

del texto; realizar resúmenes escritos

de dichas ideas; adoptar una posición propia frente al pensamiento de otros y comunicarla por escrito. Habilidades

que se consideran indispensables para la comunicación.

Se destaca que atender las necesidades

de la sociedad actual, promover la empleabilidad y la inclusión social se puede lograr con trabajos finales

de grado que proporcionan al estudiante el contexto para integrar las competencias que fueron

desarrollándose en forma gradual a lo largo de sus estudios, a la vez que le permite profundizar en un tema que

les preocupa desde una visión real (Guillén Díaz y Sanz Trigueros, 2019). Por su parte Cisneros y

Herrera (2014), mencionan que es necesario profundizar en la lectura comprensiva y la construcción de

textos académicos en todas las áreas del conocimiento y aún más en el uso del texto narrativo para la

realización de trabajos finales de grado.

González Roux

(2019), señalan que la escritura argumentativa en la que el escritor defiende

un punto de vista y convence al lector

de que se adhiera o realice una acción relacionada a ese punto de vista, es

una habilidad crucial durante y al

término de los estudios universitarios.

De lo antes expuesto se deriva que los

procesos de formación y desarrollo de determinadas competencias genéricas, como la lectoescritura, no se

llevan a cabo de manera espontánea, en cambio, atraviesan por diferentes obstáculos, sobre todo

relacionados con la insuficiencia formativa de niveles anteriores al universitario, que precisan ser corregidas y

compensadas.

El Gabinete psicopedagógico de la

Universidad Adventista de Bolivia, presta sus servicios de prevención, evaluación e intervención de las dificultades

del aprendizaje a la población en general y principalmente a los estudiantes que forman parte de la

institución. En este trabajo se presentan los resultados de realizar un diagnóstico para identificar las principales

necesidades psicopedagógicas de los estudiantes relacionadas con la lectoescritura y el impacto de la

implementación de talleres, llevados a cabo desde el Gabinete psicopedagógico, de manera que también

incidan en el rendimiento académico.

MÉTODO

El tipo de metodología utilizado en

este caso es mixto, ya que combina elementos cuantitativos (diagnóstico previo con baterías de tests psicopedagógicos) y cualitativos (métodos

participativos de enseñanza, estrategias

de enseñanza-aprendizaje).

El diseño de la metodología es

descriptivo y de intervención. Se describen las características de los participantes (estudiantes de diferentes

facultades de la Universidad Adventista de Bolivia) y se recopilan datos sobre su participación en talleres de

lectura, escritura, oratoria y técnicas de estudio. Además, se realiza un diagnóstico previo utilizando

baterías de tests psicopedagógicos para identificar

las necesidades de cada caso.

Posteriormente, se implementa una

intervención educativa utilizando métodos participativos de enseñanza y estrategias de

enseñanza-aprendizaje, como solución de problemas, método de casos y enseñanza contextualizada. Se busca que los

estudiantes sean protagonistas de su formación y se aborden las necesidades psicopedagógicas

identificadas.

En el abordaje grupal participaron 57

estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Adventista de Bolivia de la de la gestión

2017. De ellos 26 se matricularon a los talleres de lectura, 22 a los de escritura, 31 a los de oratoria y 32 a

los de técnicas de estudio. Algunos estudiantes participaron en varios talleres de manera regular.

Se tuvieron en cuenta los resultados

de un diagnóstico previo, en el que se utilizaron diferentes baterías de tests

psicopedagógicos, cada una de ellas se conformó de acuerdo a las

características y necesidades de cada

caso.

Se utilizaron métodos participativos

de enseñanza, de manera que los estudiantes fueran protagonistas de su formación y se aplicaron estrategias de

enseñanza-aprendizaje como solución de problemas, método de casos y enseñanza contextualizada.

Para la recolección de la información

se emplearon los siguientes instrumentos: el cuestionario con el fin de identificar las principales

necesidades psicopedagógicas, dirigido a estudiantes de las diferentes facultades de la UAB. El cuestionario

comprende seis preguntas de selección múltiple, que representan seis apartados de conflictos psicopedagógicos que

intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La metodología seleccionada y los

instrumentos y estrategias descritos, permitieron el desarrollo de la investigación y alcanzar los resultados que

se describen a continuación.

RESULTADOS

En primer lugar se aprecia la

frecuencia y porcentaje de asistencia a cada taller. Posterior a ello se aprecian los resultados de la intervención,

tomando en cuenta los puntajes de las evaluaciones realizadas al inicio y al final de la misma, de esa manera

se consiguió comparar ambos resultados y obtener conclusiones. El 28,83% de los estudiantes seleccionaron el

taller de técnicas de estudio; el 27,93% el de oratoria;

el

23,42% el de comprensión y velocidad lectora y el 19,82% el taller de escritura

y redacción. Algunos estudiantes

participaron en más de un taller, es por ello que la cantidad de asistencias

supera al número de participantes.

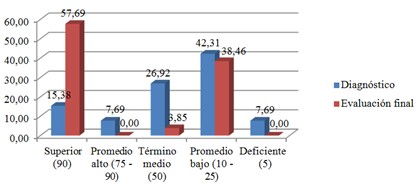

En el gráfico 1 se aprecia que en la

evaluación inicial de velocidad lectora tan sólo el 15,38% de los estudiantes se encontraban en el rango de

superior, mientras que, luego de los talleres, en la evaluación final, el 57,59% accedió a este rango. En el

diagnóstico el 42,31% se encontraba en el rango de promedio bajo y en la evaluación final el 38,46% se

mantuvo en este nivel. Luego de la participación en los talleres, ningún estudiante fue evaluado de deficiente.

Se apreció una mejora de esta capacidad en la mayoría de los estudiantes que participaron en el taller de

forma constante.

Gráfico 1.

Valoración de la velocidad lectora.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a comprensión lectora,

durante el diagnóstico y evaluación final ningún estudiante se encontró dentro de los rangos de superior ni

deficiente. Al realizar la evaluación inicial el 50,0% estaba en el rango de término medio; el 42,31% en el

de promedio bajo y tan sólo el 7,69% en el alto. En cambio, en la evaluación final, el 11,54% permaneció

en el rango bajo, el 53,85% en el término medio, y el 34,62% ascendió al promedio alto. Si bien se

obtuvieron resultados favorables con respecto a la condición inicial, existe un porcentaje que requiere optimizar

su comprensión lectora.

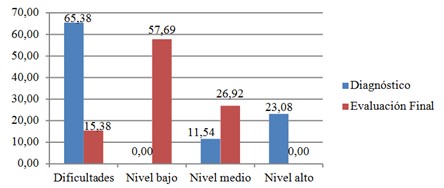

En el gráfico 2, se encuentran los

resultados del taller de escritura y redacción, el primer aspecto evaluado fue la escritura de palabras, se

aprecia que en el diagnóstico inicial el 65,38% de los estudiantes se encontraban en el rango de dificultades, el

11,54% en el nivel medio y ningún estudiante en los niveles alto y bajo. En la evaluación final el 15,38%

permanecieron con dificultades, el 57,69% alcanzaron el nivel bajo y 26,92% el medio, ninguno obtuvo el nivel

alto. Es necesario manifestar que la asistencia a este taller fue irregular, lo que pudo incidir en los resultados

alcanzados.

Gráfico 2.

Resultados del taller de escritura y

redacción.

Fuente: Elaboración propia.

Durante del diagnóstico de escritura

de pseudopalabras, el 69,23% de los estudiantes se

encontraban en el rango de dificultades,

el 30,77% en el nivel bajo y ningún estudiante en los rangos de nivel medio

ni alto. En la evaluación, posterior al

taller, el 15,38% permaneció en el nivel de dificultades, el 57,69% en el nivel bajo, 26, 92% ascendió al nivel medio y

ningún estudiante alcanzó el nivel alto. Es conveniente, por lo tanto, optimizar esta área de manera que

todos los estudiantes alcancen un nivel alto en la escritura de pseudopalabras.

Los resultados de la escritura con

mayúsculas, evaluadas con el dictado de oraciones, permite comprobar que en el diagnóstico, el 53,85% se

encontraba en el rango de dificultades, el 38,46% en el nivel bajo y el 7,69% en el nivel medio. En la

evaluación final, el 30,77% permaneció en el nivel de dificultades, el 46,15% en el nivel bajo y el 23,08% en el

nivel medio, ninguno alcanzó el nivel alto y la mayoría permanece en un nivel bajo. Las diferencias entre las

puntuaciones iniciales y finales difieren indicando una mejora, sin embargo es necesaria la continuidad de la

intervención en esta área a fin de que los estudiantes alcancen el nivel alto.

En el diagnóstico inicial se puede

apreciar que el 69,23% se encontraba en el rango de dificultades en el uso de tildes, el 26,92% en el nivel bajo,

el 3,85% en el nivel medio y ningún estudiante en el nivel alto, en la evaluación final, sólo el 19,23%

permaneció en el nivel de dificultades, el 46,15% en el nivel bajo, el 34,62% en el nivel medio y ningún estudiante

alcanzó el nivel alto. Los mayores porcentajes de estudiantes se encuentran entre los niveles bajo y medio.

Al igual que en las anteriores, en esta área las diferencia entre las puntuaciones iniciales y finales

evidencian una mejora leve y es necesario propiciar que los estudiantes alcancen el nivel alto en cuanto al uso de

tildes.

Con relación al uso de signos de

puntuación al momento de escribir oraciones, se observa que en el diagnóstico inicial, el 69,23% se encontraba

en el rango de dificultades, y el 30, 77% en el nivel medio, sin estudiantes en los niveles bajo y alto.

Al finalizar los talleres, el 46, 15% permanece en el nivel de dificultades, el 42,31% ascendió al nivel

medio y un 11,54% alcanzó el nivel alto. Si bien hay un porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel alto,

existe un porcentaje importante que continua en la categoría de dificultades, por ello es pertinente

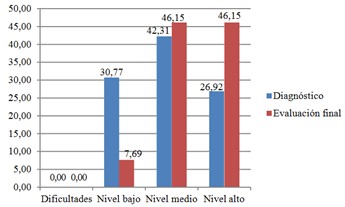

estimular esta área. En gráfico 3 se encuentran los resultados de la redacción, último aspecto abordado en el

taller de escritura, se aprecia que en el diagnóstico inicial, ningún estudiante se encontraba en el nivel de

dificultades, el 30,77% se encontraba en el nivel bajo, el 42,31% en el nivel medio y el 26,92% en el nivel alto,

luego de los talleres, tan sólo el 7,69% continuó en el nivel bajo, el 46,15%

en el nivel medio y se apreció un ascenso de 46,15% de estudiantes que

alcanzaron el nivel alto. En la

redacción los resultados fueron más favorables y los estudiantes aprendieron

técnicas para redactar con coherencia y

a dominar otros aspectos concernientes a la redacción.

Gráfico 3.

Resultados de la redacción.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del taller de escritura,

indican que es necesario reforzar el área de ortografía en cuanto a la escritura.

Las listas de cotejo que se utilizaron

para evaluar las técnicas de oratoria que los estudiantes muestran que en el diagnóstico inicial, el 48,4% se

encontraba en el rango de deficiente y el 51,6% en el rango de término medio y ningún estudiante se

encontraba en el rango competente, en cambio, luego de los talleres, solamente el 9,7% permaneció en el rango de

deficiente, el 64,5% en el rango de término medio y el 25,8% alcanzó un nivel competente en cuanto a las

técnicas de oratoria. Los resultados fueron favorables en esta área.

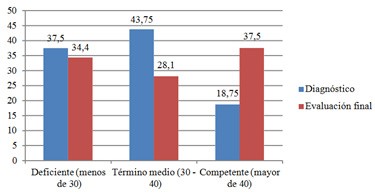

En el gráfico 4 se expresan los

resultados de los cuestionarios aplicados en el taller de técnicas de estudio, en los cuales se evidencia que en el

diagnóstico inicial, el 37,5% de los estudiantes se encontraba en un rango de deficiente, el 43,75% en el de

término medio y solo el 18,75% en el rango de competente. En la evaluación final se comprueba que el

34,4% de los estudiantes permanecen en el nivel de deficiente, el 28,1% en término medio y se incrementó el

rango de competencia alcanzando en 37,5% de los estudiantes. Si bien existen un porcentaje de estudiantes

que se encuentra en la categoría de competencia, es oportuno propiciar que los que se encuentran en las

categorías de deficiente y término medio adquieran las técnicas y hábitos de estudio.

Gráfico 4.

Resultados de la técnica de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del trabajo realizado

fueron aceptables, las áreas de necesidades psicopedagógicas identificadas en el diagnóstico se abordaron

mediante los talleres y estrategias propuestos, que fueron de ayuda para los estudiantes que participaron y

el servicio psicopedagógico logró identificar las necesidades fundamentales, lo que contribuyó a la

eficacia de la intervención.

El proceso de evaluación inicial y

final de los talleres se prolongó, debido a que se avaluaron diferentes aspectos, algunos de ellos de forma grupal,

sin embargo otros requirieron de una evaluación individual, por lo que hubiese sido conveniente contar

con ayuda calificada que colaborara en las fases de evaluación.

Un aspecto que interfirió en la

asistencia de los estudiantes a los talleres y en consecuencia su mejora en comparación con la situación inicial, fue

el del horario, ya que se realizaron en el horario de la tarde y la mayoría de los estudiantes indicaron que

tenían poco tiempo para salir de clases en la mañana, almorzar y volver a la universidad para los talleres,

por lo que llegaban tarde y en ocasiones faltaban a las sesiones. Esta dificultad incidió en los resultados de

las evaluaciones finales, teniendo en cuenta que los estudiantes con mayor cantidad de faltas, fueron los que

no demostraron avances tan significativos como aquellos que asistieron constantemente. Además de ello,

los estudiantes que participaron en los talleres fueron en su mayoría de las Facultades de Educación,

Ingeniería y Ciencias Económicas y Administrativas, en cambio fueron pocos los estudiantes de las

Facultades de Salud y Teología que, al coincidir con su horario de clases en las tardes no pudieron asistir. Es

necesario considerar otro horario que beneficie a todos los estudiantes o a la mayoría.

Un aspecto que favoreció los

resultados de los talleres fue la dinámica de los mismos, siendo que se tomaron en cuanta diversos factores sobre

la didáctica y metodología de enseñanza preferente de los estudiantes de la universidad, información

que se evidenció en los resultados del diagnóstico institucional, aspectos como la ejemplificación constante,

las actividades prácticas y dinámicas grupales fueron de beneficio y promovieron la participación

activa de los estudiantes, además se hizo uso de bastante material audiovisual en la presentación de los

contenidos. Finalmente, todo el proceso que siguió este trabajo fue de una experiencia productiva, ardua y

gratificante.

DISCUSIÓN

Diversas investigaciones corroboran la

necesidad de desarrollar las habilidades de lectoescritura en el ámbito universitario. Así, Martín (2020),

lleva a cabo un análisis del papel de la formación en lectura y escritura dentro de los planes de estudio

de la Universidad de Cádiz, obteniendo como resultado, entre otros, que del total de los 48 grados

ofertados, tan sólo 14 de ellos incluyen asignaturas dedicadas a la formación en comunicación oral y escrita,

entendiendo ésta en especialización, y sin que ello suponga específicamente una formación en la mejora de

la capacitación de lectura y escritura, a tenor de lo expresado en los programas docentes y sin que ello

interfiera con la posibilidad de que, extraoficialmente, se dedique un tiempo a la adquisición de estas

competencias sin que ello quede reflejado en las fichas oficiales que regulan los contenidos de las asignaturas.

Este autor considera que resulta

imperativo trabajar en el fomento de la lectura en la enseñanza superior, de modo que les permita a los estudiantes

seleccionar, adquirir y utilizar información para producir géneros discursivos en las diferentes

disciplinas. La responsabilidad de fomentar la escritura en el contexto universitario debe implicar la participación

de todas las disciplinas de la malla curricular, con sus métodos, contenidos y

formas propias de comunicarse. Se deben planear diversas estrategias para

generar el discurso desde diversos

géneros y disciplinas. El profesor es un mediador importante entre el

estudiante y el texto escrito, de alguna

manera determina el encuentro del estudiante con los procesos de

descodificación de la palabra escrita.

En tal sentido, los docentes son modelos a los que se observa y de los que se

aprende y, por ello, desempeñan un papel

crítico en las actitudes de los estudiantes frente a la lectura, su estímulo e influencia posibilitan que los estudiantes

adopten una actitud positiva hacia esta forma de aprendizaje.

Reimundo

Acosta et al. (2023), realizan un diagnóstico en estudiantes de los años

terminales de Licenciatura en Enfermería

de las Universidades de Cundinamarca en Colombia y de Guayaquil en

Ecuador, con el fin de desarrollar un

proceso de alfabetización que inicia con los conceptos básicos de

lectoescritura académica. Los resultados

revelan que los alumnos dependen mucho de las asesorías para realizar

escritura académica, sobre todo la de

tipo científica, además de tener dificultades para la comunicación escrita y

en el reconocimiento de autoría,

incurriendo en muchos casos en plagio. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden resolver estas dificultades, pero al

momento de usar alguna norma de citación tienen problemas para diferenciarlas e identificar sus

elementos básicos. Es por ello que se diseña un acompañamiento de la universidad con actividades institucionales

de asesoría, apoyo y mentoría docente. Asimismo, es

necesaria una nivelación de competencias

genéricas en la transición del nivel medio al nivel de educación superior, que sea gradual, puesto que, los estudiantes

refieren que para ellos implica un cambio drástico frente al cual no se sienten preparados.

Por su parte, Schere

(2020), considera que para abordar los problemas de escritura a nivel

oracional, resulta pertinente, en primer

lugar, realizar en los talleres una revisión general de nociones

morfosintácticas, recuperando saberes

previos y nociones incorporadas en los niveles educativos anteriores. El

punto de inicio es el repaso de las

clases de palabras, con especial insistencia en el reconocimiento del

verbo conjugado y sus particularidades

respecto a otras formas verbales. En segundo lugar, considera que es preciso retomar, bajo la perspectiva de una

gramática descriptiva, las diferencias entre la oración simple, compuesta y compleja de manera básica y

general. Para este autor, el eje de trabajo es la noción de verbo y sus características morfosintácticas. Este

repaso puede tomar la forma de una micro-lección, o de una serie de micro-lecciones, en términos de Weaver et al. (2006), pero impartidas no de forma aislada,

sino para integrarlas a continuación en

propuestas de escritura.

En este mismo contexto, Espinosa

Pulido (2020), realiza un diagnóstico con estudiantes de primer semestre de una institución pública del

noroeste de México para indagar si es posible mejorar la comprensión lectora mediante estrategias de lectura. La

evaluación de la comprensión lectora en el pretest

instaló a la mayoría de los

participantes de estudio en el nivel inferencial, el cual indica que, aunque

cuentan con habilidades lectoras

suficientes como leer entre líneas, presuponer, deducir, relacionar lo leído

con los conocimientos previos y elaborar

conclusiones, no son capaces de emitir un juicio o argumento de lo leído. Un bajo porcentaje logró el nivel

crítico, que demuestra que pueden tomar una postura ante lo leído; que constituye el rango donde los

universitarios deberían situarse. Más complicado aún fue que algunos participantes contaban con el nivel literal,

es decir, solamente reconocían palabras, frases y el contexto de lo leído, según la propia escala aquí

empleada. Con la instrucción de estrategias de lectura, aunque se intervino con un solo grupo, hubo una

diferencia para estos estudiantes, puesto que en el postest

se comprobó que varios de ellos

mejoraron su comprensión al avanzar en puntaje o nivel. La información obtenida de los resultados de la

investigación permite afirmar que la instrucción sobre el uso de

estrategias de lectura incide

positivamente en la comprensión lectora.

Sánchez (2022), realiza un estudio

para determinar la relación entre la oratoria y las competencias comunicativas orales en los estudiantes

universitarios peruanos y efectúa un abordaje científico sobre los conceptos de ambas variables. Los resultados

manifiestan que los estudiantes universitarios no poseen estas competencias comunicativas pero que, al

aplicarles programas de oratoria, estas se ven mejoradas. Por ello, los programas de oratoria están

estrechamente relacionados con la mejoría de las competencias comunicativas en los universitarios, lo que les

permitirá lograr un correcto desempeño académico y profesional.

Cancino

Ramos (2020), desarrolla un trabajo de

investigación que describe las percepciones acerca de la lectura veloz como estrategia didáctica

en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del curso de Comprensión y Redacción de Textos I

de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano de 2020. Los resultados revelaron que las

técnicas de lectura veloz favorecen la comprensión lectora de los estudiantes universitarios en los niveles

literal e inferencial, pero continúa siendo necesario fortalecer el nivel crítico con mayor tiempo y

dedicación. Se evidenció, además, que los jóvenes universitarios percibieron efectos provechosos para el

incremento de la comprensión lectora al expresar sus ideas, deducciones y nuevos argumentos, a partir de

las técnicas de lectura veloz: marcación, fijación y zigzag. A partir de las percepciones de los jóvenes,

se concluye que el manejo de la lectura veloz como estrategia didáctica favoreció el fortalecimiento de su

comprensión lectora. Por ello, se recomienda implementar programas que promueven esta habilidad como

estrategia didáctica en el nivel superior de educación.

Rozo (2020), por su parte, basó su el

estudio del aprendizaje significativo Ausubel, aplicando las técnicas de escritura de Rodari

(2008) con estudiantes de primer

semestre de Comunicación Social de la

Universidad de Pamplona. Esta investigación inicia con una etapa de diagnóstico

donde se logró establecer que la

población de estudio tenía conceptos errados sobre creación literaria y prejuicios

a la hora de escribir que les impedían

generar un proceso creativo. Luego de aplicar las técnicas de recolección de información, de hacer el análisis de las

categorías se llegó a la conclusión que la implementación de estrategias pedagógicas del aprendizaje

significativo permite la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades de escritura literaria en el

estudiante donde este desarrolla un aprendizaje en construcción de textos a través del manejo de técnicas que

potencian la creatividad.

(Morales Carrero, 2020), en su estudio

concluye que uno de los propósitos de la educación universitaria ha sido desarrollar el

pensamiento crítico de los estudiantes para ingresar al conocimiento. Este pensamiento se logra si se acrecienta en

ellos su capacidad de lectura crítica, comprensión y reflexión para problematizar las ideas y los hechos,

revelar intenciones e ideologías y adoptar puntos de vista, es decir, para construir conocimientos

determinados, propios de una comunidad académica. Es necesario el ejercicio de una lectura crítica dentro de la

universidad, que permita una interpretación y recreación de los textos para producir nuevos conocimientos y,

desarrollar una competencia lectora que implique no sólo la apropiación de la lectura literal e

inferencial, sino que los universitarios puedan fortalecer la competencia crítica. Este autor propone que los docentes,

en cada disciplina de conocimiento, podrían allanar el camino hacia el rol de lector universitario,

conduciendo, guiando y diseñando actividades que fomenten la práctica lectora que se quiere promover;

por ende, la obligatoriedad de la lectura y el pensamiento crítico como base fundamental en la formación

de estudiantes universitarios. Coincidiendo con estos autores, Ríos Nava et al. (2021), plantea que

en los últimos años se ha atestiguando la falta de habilidades y destrezas de los estudiantes de primer

ingreso a la universidad en la composición de escritos académicos. En su investigación, enfrentan este panorama

mediante una propuesta de intervención educativa en el primer semestre de la

carrera de Médico Cirujano, desde la unidad de aprendizaje de Socioantropología de

la Salud, con el objetivo de elevar el interés y amor por la composición de

textos académicos. Ello les condujo a

construir un basamento teórico conformado por: 1) el enfoque constructivista

desde una mirada cognitiva para destacar

el desarrollo de las habilidades del pensamiento, el aprendizaje significativo

y la solución de problemas; 2) el

enfoque sociocultural, para enfatizar el aprendizaje guiado y cooperativo y

la enseñanza recíproca; 3) la teoría macroestructural de Kinstch y Van

Dijk para cultivar la habilidad para detectar las claves de organización superestructural, y 4) el concepto de alfabetización

académica, para entender su

problemática, enseñanza y posibles soluciones (estrategias) que favorezcan el

tránsito de los estudiantes hacia una

participación plena de la cultura discursiva disciplinar. La propuesta motivó a

que los estudiantes experimentaran las

circunstancias por las que atraviesa un escritor; se organizó el taller de lectura y escritura enfocado a la composición

de dos textos: la autobiografía y la monografía. Los autores concluyen que la composición del primer texto

es lo adecuado para iniciar a los estudiantes, y que el acompañamiento y las vivencias grupales

forman componentes importantes del taller.

Los resultados de la presente

investigación, su importancia e impacto son corroborados por los estudios de los autores expuestos

anteriormente, que abarcan diferentes carreras universitarias y contextos académicos en diversos países. De ahí la

necesidad de realizar diagnósticos psicopedagógicos que permitan determinar las necesidades de lectoescritura

para desarrollar intervenciones que contribuyan al desarrollo de la habilidad en estudiantes universitarios

de diferentes especialidades.

El buen desarrollo de las prácticas de

lectoescritura conlleva a una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, así como la adquisición

de saberes y un óptimo nivel comunicativo, que contribuye a la formación de profesionales íntegros, que

dispongan de las habilidades necesarias en su campo laboral.

CONCLUSIONES

La educación como instrumento de

desarrollo y formación del ser humano, persigue la intención fundamental de preparar profesionales

integrales que respondan a las exigencias de la sociedad. En ese sentido, la Universidad Adventista de Bolivia

y su Gabinete psicopedagógico, diseñó una estrategia de diagnóstico e intervención educativa con el

propósito de mejorar las competencias relacionadas con la lectoescritura, la oratoria y las técnicas de

estudio en los alumnos de las carreras de dicha institución.

Con relación al fortalecimiento de la

comprensión lectora e incremento de la velocidad de lectura, se indica que, en base a los resultados

obtenidos luego del taller se obtienen resultados satisfactorios, sin embargo, cabe indicar que se requiere de la

aplicación de estrategias que continúen fortaleciendo esta área. Se evidenció la necesidad de realizar una

intervención más direccionada y de mayor continuidad con respecto a la adquisición de

conocimientos y competencias que fortalezcan el lenguaje escrito, ya que los resultados fueron favorables en

comparación de la situación inicial, sin embargo, estos siguen

encontrándose

en un nivel de baja competencia.

En el área que comprende el uso de

técnicas de oratoria y desenvolvimiento ante el público, se evidenciaron avances y cambios significativos

en los estudiantes, además de que la participación fue activa y entusiasta en cada una de las

actividades propuestas. Se logra propiciar la implementación de hábitos y técnicas de estudio de forma satisfactoria

a lo largo de los talleres, no obstante, es una área que se requiere fortalecer

es en cuanto a la síntesis de información, es decir, realización de mapas

mentales, mapas conceptuales, esquemas,

entre otros. En relación a la implementación de hábitos de estudio se

obtuvieron resultados significativos.

Se logró la optimización del proceso

de enseñanza y aprendizaje mediante la implementación del Gabinete psicopedagógico y consolidación, el

cual se llevó a cabo mediante la realización de los talleres y las respectivas actividades que los

compusieron, la participación y asistencia de los estudiantes y la colaboración del plantel administrativo de

cada facultad y el apoyo de los docentes tanto para el proceso de identificación de necesidades como en la

promoción de los talleres.

Los resultados que se aprecian del

abordaje grupal indican que el objetivo general fue abordado de la manera esperada y en respuesta al problema

planteado, por lo que se concluye en que la de un gabinete psicopedagógico en la Universidad Adventista

de Bolivia contribuye a la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes.

REFERENCIAS

Beneitone,

P., Esquetini, C., González, J., Marty,

M., Siufi, G. y Wagenaar,

R. (2007). Tuning América Latina. Reflexiones y perspectivas de la Educación

Superior en América Latina. Proyecto Alfa, Unión Europea y Universidad de Deusto.

http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final- Report_SP.pdf

Cancino

Ramos, H. W. (2020). Lectura veloz y comprensión lectora en estudiantes del

curso de Comprensión y Redacción de Textos

I, del ciclo I, en una universidad privada de Lima en el 2020 Universidad Tecnológica del Perú. Escuela de Postgrado].

Lima, Perú. https://hdl.handle.net/20.500.12867/3788

Cantú Ortiz, L. y Roque, M. (2014).

Comunicación para ingenieros (1ª ed.). Grupo Editorial Patria.

Renacimiento.

Cassany,

D. (2008). Prácticas letradas contemporáneas. Ríos de Tinta.

Cisneros, M. M. y Herrera, J. (2014).

Perspectivas y prospectiva en los estudios sobre lectura y escritura. Colección de trabajos de investigación. In (pp.

186): Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Tecnológica de Pereira.

Espinosa Pulido, A. (2020). Las

estrategias de lectura y su incidencia en la comprensión lectora de estudiantes de una universidad pública del

noroeste de México. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo,

11(21). https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.689

González Roux,

M. (2019). Una inclinación deliberada a leer fuera de lugar: Sylvia Molloy y los Cuadernos

de infancia de Norah Lange. Anales de

literatura hispanoamericana,

Guillén Díaz, C. y Sanz Trigueros, F.

J. (2019). Un dispositivo para una relación pragmática de los docentes con los objetivos de programas

bilingües, desde un estudio en documentos de planificación. Publicaciones, 49(5), 113-130.

https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49i5.15116

Martín, J. P. (2020). Iniciativas de

fomento de la lectoescritura en el ámbito universitario. Álabe: Revista de Investigación sobre Lectura y Escritura(21). https://doi.org/10.15645/Alabe2020.21.4

Morales Carrero, J. (2020). Lectura

crítica: un proceso inherente a la educación universitaria competente y significativa. Conrado, 16(74), 240-247.

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n74/1990-8644-rc-16-74-240. pdf

Reimundo

Acosta, E. G., CedeñoTapia, S. J., Diaz Jurado, L. C., Escalona Márquez, L. N., Ramírez Pérez,

T. y Vargas, E. C. (2023). Importancia

de la lectoescritura académica en la formación de estudiantes de enfermería. Gaceta Médica Boliviana,

46(1), 51-58. http://www.scielo.org.bo/pdf/gmb/v46n1/1012- 2966-gmb-46-01-51.pdf

Ríos Nava, B., Olivo Estrada, J. R. y

Montaño Torres, C. (2021). Entre silencios, letras e ideas: la lectura y la escritura universitarias,

nuestra experiencia. Rastros Rostros, 23(1), 1-17. https://doi.org/10.16925/2382- 4921.2021.01.04

Rodari,

G. (2008). Gramática de la fantasía. Panamericana.

https://www.academia.edu/download/55010717/

Rodari Gianni_-_Gramatica_De_La_Fantasia

Introduccion_Al_Arte_De_Inventar_Historias.pdf

Rozo, J. M. (2020). La Influencia del

aprendizaje significativo de Ausubel en el desarrollo de las técnicas de escritura creativa de Rodari.

Revista

Docentes 2.0, 9(2),

88-94. https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.149

Sánchez, A. M. V. (2022). Oratoria y

competencias comunicativas orales en estudiantes universitarios. Ciencia Latina Revista Científica

Multidisciplinar, 6(1), 4398-4417. https://doi.org/10.37811/cl_rcm. v6i1.1806

Schere,

J. (2020). Escritura académica y reflexión gramatical en el comienzo de la

formación universitaria. Alabe Revista

de Investigación sobre Lectura y Escritura(22), 1-15.

https://doi.org/10.15645/ Alabe2020.22.7

Teng, F. (2020). Young learners’ reading and writing performance:

Exploring collaborative modeling of text structure as an additional component

of self-regulated strategy development. Studies in Educational Evaluation, 65.

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100870

Weaver, C., Bush, J., Anderson, J. y Bills, P. (2006). Grammar intertwined throughout the writing process: An “inch wide and a

mile deep”. English Teaching, 5(1), 77-101.

http://education.waikato.ac.nz/research/ journal/index.php?id=1