Vol. 5 | No. 9 | Febrero - Julio 2025 | ISSN: 3006-1385 | ISSN-L:

3006-1385 | Pág. 56 - 69

Optimización de la investigación de tesis en posgrado mediante

inteligencia artificial y pensamiento complejo

Optimization

of graduate thesis research using artificial intelligence and

complex thinking

Piter

Henry Escobar Callejas

escobar_piter@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5219-5354

Universidad Pública de El Alto. El Alto, Bolivia

Artículo recibido 12 de septiembre de 2024 / Arbitrado 29 de septiembre

de 2024 / Aceptado 30 de noviembre 2024 / Publicado 15 de febrero de 2025

http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.5i9.39

![]()

RESUMEN

Este artículo

analiza la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los

procesos de elaboración de tesis de posgrado en la Universidad Pública de El

Alto (UPEA), desde un enfoque de investigación

compleja e integrativa. A través de un diseño metodológico mixto, que combina

pensamiento sistémico, análisis multivariado, teoría fundamentada e

investigación acción participativa, se busca determinar el impacto de la IA en

la calidad, eficiencia y autonomía investigativa de los estudiantes. Los

hallazgos sugieren que, cuando se implementa de forma ética y pedagógicamente

orientada, la IA puede contribuir significativamente a mejorar los procesos de

investigación académica, aunque también plantea desafíos relacionados con la

autoría, la evaluación crítica y la formación docente. El estudio aporta

evidencia contextualizada sobre el uso de tecnologías emergentes en

instituciones públicas de educación superior en Bolivia, y propone lineamientos

para su adopción responsable.

Palabras

clave: Inteligencia Artificial; Tesis de posgrado;

Investigación compleja

ABSTRACT

This article explores the

integration of Artificial Intelligence (AI) tools into the

thesis development process in graduate programs at the Public University of El Alto (UPEA), applying a complex and

integrative research approach.

Using a mixed-methods design that incorporates

systems thinking, multivariate analysis, grounded theory, and participatory action research, the study

aims to determine the impact of

AI on the

quality, efficiency, and autonomy of academic

research. The findings suggest that, when implemented

ethically and with pedagogical guidance, AI can significantly enhance research processes. However, challenges remain regarding authorship, critical thinking, and faculty training. The study provides contextualized evidence from a Bolivian public university and offers guidelines for the responsible

adoption of emerging technologies in higher education.

Keywords: Artificial Intelligence; Graduate tesis; Complex research

INTRODUCCIÓN

En el contexto

universitario boliviano, particularmente en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), se ha identificado una preocupante brecha entre el

número de egresados de programas de posgrado y aquellos que logran titularse

efectivamente. Esta situación se ve agravada por diversas problemáticas que

obstaculizan la culminación exitosa de tesis de maestría. Entre ellas destacan:

la dificultad para identificar problemáticas investigables pertinentes, el

escaso manejo de fuentes de información científica especializadas y la limitada

competencia en organización estructural de trabajos de investigación. A esto se

suma una escasa alfabetización digital e investigativa que impide el uso

eficiente de herramientas tecnológicas y bibliográficas, lo que redunda en

deficiencias metodológicas, sistematización de resultados y producción

científica.

Este fenómeno

también refleja una desconexión entre la formación investigativa que ofrecen

los programas de posgrado y las competencias reales que exigen los procesos de

titulación. Los planes curriculares suelen centrarse en la transmisión de

contenidos teóricos sin una integración adecuada de habilidades prácticas en

investigación aplicada, lo que debilita el desempeño investigativo autónomo del

maestrante. Además, la falta de un acompañamiento sostenido y personalizado por

parte del cuerpo docente crea un vacío que limita el avance efectivo de los

trabajos de tesis.

A ello se suma

un contexto institucional con limitada inversión en infraestructura digital,

escasa capacitación docente en nuevas metodologías investigativas y poca

articulación entre líneas de investigación, lo que debilita los ecosistemas de

investigación universitaria. Según el Ministerio de Educación de Bolivia

(2022), apenas un 18% de los estudiantes de posgrado culmina su tesis dentro

del tiempo establecido, lo cual evidencia la necesidad urgente de replantear

los procesos formativos e incorporar estrategias innovadoras que integren la

tecnología como herramienta pedagógica y cognitiva de apoyo a la investigación.

En este

escenario desafiante, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el

proceso investigativo emerge como una oportunidad innovadora para transformar

los procesos tradicionales de elaboración de tesis. Tecnologías como los

asistentes virtuales basados en modelos de lenguaje (por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini), herramientas de minería de datos

académicos (como Semantic Scholar

o Connected Papers) y

plataformas de gestión bibliográfica automatizada (Mendeley, Zotero con

complementos de IA) están modificando radicalmente la manera en que se accede,

procesa y produce conocimiento científico.

Según un estudio

de Lu et al. (2023), el 67% de estudiantes de posgrado que utilizaron

herramientas basadas en IA reportaron una mejora significativa en la claridad y

estructura de sus proyectos de investigación. Asimismo, en un análisis

realizado por Zhang et al. (2022) en universidades latinoamericanas, se observó

una reducción promedio del 30% en el tiempo de elaboración de tesis gracias al

uso de IA. Datos recientes del Journal of Educational Computing Research (2023) indican que el uso de asistentes de IA

permite aumentar hasta en un 45% la productividad académica en procesos de

redacción y revisión científica. Estos hallazgos sugieren que la IA no solo

tiene un impacto funcional, sino también pedagógico, al fomentar un aprendizaje

guiado y personalizado.

No obstante,

esta transformación tecnológica también plantea nuevos desafíos, como el riesgo

de dependencia excesiva, problemas éticos en la autoría y la necesidad urgente

de formar a docentes y estudiantes en competencias digitales y en ética de la

investigación con IA (Gómez & Rivera, 2023).

A partir de esta

problemática, surge la siguiente interrogante: ¿De qué manera la integración de

la inteligencia artificial en el proceso investigativo contribuye a mejorar la

elaboración de tesis en los programas de posgrado de la UPEA?

En ese marco, el

objetivo de esta investigación fue determinar si la incorporación de la

inteligencia artificial en el proceso investigativo incide positivamente en la

elaboración de tesis en los programas de posgrado de la UPEA.

Y para

fundamentar el presente estudio consideramos tres ejes conceptuales clave como:

la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación educativa, los procesos de

elaboración de tesis en el posgrado, y el paradigma de la investigación

compleja y transdisciplinaria. Estos marcos permiten abordar el fenómeno de

estudio de manera integral, considerando tanto sus implicaciones tecnológicas

como IA en la elaboración de la tesis posgradual.

La Inteligencia

Artificial se refiere a la capacidad de sistemas computacionales para realizar

tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el

razonamiento, la resolución de problemas o la comprensión del lenguaje (Russell

& Norvig, 2021). En el ámbito educativo, la IA se

ha implementado en formas diversas, tales como asistentes virtuales,

plataformas de retroalimentación automatizada, generación de contenido, tutores

inteligentes y sistemas de análisis del aprendizaje (Luckin

et al., 2022; Holmes et al., 2021).

Diversos

estudios evidencian que la IA puede facilitar la personalización del

aprendizaje, agilizar procesos rutinarios y proporcionar retroalimentación

inmediata, lo que repercute positivamente en la motivación y el rendimiento del

estudiante (Zawacki-Richter et al., 2024). En el

contexto de la investigación académica, las herramientas basadas en IA ofrecen

apoyo en tareas como la búsqueda de información científica, la gestión

bibliográfica, el análisis de datos y la redacción asistida (Tang et al., 2023).

La elaboración

de la tesis en programas de posgrado representa un hito fundamental en la

formación investigativa, en el que confluyen competencias como el pensamiento

crítico, la capacidad de argumentación, la escritura académica y la autonomía

intelectual (Morales-Escobar & Flórez-Parra, 2022). Sin embargo, es

frecuente que los estudiantes enfrenten obstáculos como falta de acompañamiento

metodológico, limitado acceso a información actualizada, y dificultades en la

escritura académica.

En este

contexto, la integración de herramientas de IA podría constituir una estrategia

para mejorar la calidad del trabajo investigativo, facilitando el acceso a

fuentes, automatizando tareas técnicas y promoviendo un aprendizaje más

autónomo (Li et al., 2023). No obstante, también emergen preocupaciones éticas

y pedagógicas, tales como la posibilidad de plagio automatizado, la dependencia

tecnológica y el riesgo de reducir la profundidad del análisis académico (Floridi & Cowls, 2022).

La presente

investigación se sitúa en el marco de la investigación compleja, la cual

sostiene que los fenómenos contemporáneos «como la transformación digital en la

educación superior» deben ser abordados desde un enfoque holístico, no lineal y

adaptativo (Morin, 2006). Este paradigma reconoce la interacción entre

múltiples niveles y dimensiones de la realidad (social, técnica, pedagógica,

institucional), así como la emergencia de dinámicas que no pueden ser

explicadas desde una sola disciplina.

La

transdisciplinariedad, en este sentido, permite articular conocimientos

académicos, prácticos y experienciales en la construcción colectiva de

soluciones sostenibles y contextualizadas (Nicolescu,

2008). La integración de IA en los procesos de investigación universitaria

requiere, por tanto, una lectura crítica e interconectada de sus impactos,

posibilidades y límites.

Los estudios

previos sobre IA en la investigación académica, en los últimos años, ha crecido

el interés por investigar el uso de IA en la educación superior, especialmente

en procesos vinculados a la redacción científica, la organización del

conocimiento y el análisis automatizado de datos (Qin et al., 2023). Algunos

estudios destacan que herramientas como los modelos de lenguaje (p. ej., ChatGPT) pueden facilitar la elaboración de borradores,

detectar errores gramaticales, sintetizar literatura y sugerir estructuras

argumentativas.

Sin embargo,

varios autores coinciden en la necesidad de desarrollar competencias digitales

críticas que permitan a los estudiantes evaluar el uso ético y académico de

estas herramientas (Van Dis et al., 2023). La mayoría

de estas investigaciones se han desarrollado en universidades de Europa, Asia y

América del Norte, mientras que el estudio de estas tecnologías en

instituciones públicas de Bolivia sigue siendo escaso, lo que justifica la

relevancia contextual de este trabajo.

Sobre las

consideraciones éticas sobre el uso de IA en entornos académicos plantea

importantes retos éticos, como la autoría intelectual, la transparencia

algorítmica, la equidad en el acceso tecnológico y la validez de los procesos

evaluativos (Boddington, 2023). Estos aspectos deben

ser considerados especialmente en los contextos de elaboración de tesis, donde

se espera que el producto final refleje el pensamiento crítico y la

originalidad del estudiante.

Desde una

perspectiva pedagógica, la integración de IA requiere una mediación activa por

parte de docentes y tutores, así como el desarrollo de marcos didácticos que

fomenten el uso responsable y reflexivo de la tecnología. La IA no debe

sustituir el pensamiento académico, sino actuar como herramienta complementaria

que potencie las capacidades del investigador en formación (Holmes et al.,

2021).

MÉTODO

Se adoptó un

diseño metodológico mixto con enfoque integrador y perspectiva de complejidad,

en atención a la multiplicidad de actores, las variables interdependientes y

los procesos dinámicos implicados en la elaboración de tesis en contextos de

educación superior. Esta metodología permitió una aproximación holística al

fenómeno de estudio, articulando técnicas cuantitativas y cualitativas bajo una

lógica sistémica e interdisciplinaria.

Pensamiento

Sistémico: Se aplicó para modelar el ecosistema académico-institucional de los

programas de posgrado, identificando los actores clave, los flujos de

información, las barreras estructurales y las oportunidades de mejora

vinculadas al proceso de tesis.

Investigación

Acción Participativa (IAP): Esta estrategia facilitó

la implementación colaborativa y reflexiva de herramientas de Inteligencia

Artificial junto a docentes y maestrantes, permitiendo observar

transformaciones reales y participativas en los procesos investigativos.

Análisis

Multivariado: Se utilizó estadística inferencial para determinar el impacto de

la IA en variables críticas como la calidad del diseño metodológico, el nivel

de originalidad, la coherencia estructural y el tiempo total de elaboración de

las tesis.

Teoría

Fundamentada: A través de la codificación abierta y axial de testimonios

cualitativos, se buscó construir una teoría emergente sobre el papel

transformador de la IA en el desarrollo de competencias investigativas en el

nivel posgradual.

Muestra de

Investigación

Diagnóstico

Sistémico, Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10

docentes-investigadores, 24 maestrantes y 4 autoridades de posgrado (Director

de Posgrado, Técnico Académico, Coordinador de Maestría y Responsable de la

Sede La Paz) para identificar necesidades, percepciones y limitaciones del

proceso actual.

Intervención

Participativa Se conformó un grupo piloto de 12 maestrantes, quienes integraron

progresivamente herramientas de IA en sus proyectos de investigación durante un

semestre académico, con seguimiento metodológico, formativo y técnico continuo.

RESULTADOS

Teoría

emergente: A partir del análisis cualitativo mediante teoría fundamentada, se

identificó que la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

transforma sustancialmente el enfoque y la práctica investigativa de los

maestrantes. Se construyó una teoría emergente que sostiene que la IA actúa

como un mediador cognitivo que facilita procesos de reflexión crítica,

estructuración lógica del conocimiento y secuenciación metodológica. Los

participantes señalaron que el uso sistemático de herramientas como Asistentes ChatGPT, Algoritmos Estructurados, Ingeniería de Prompt “TOT”, Elicit y SciSpace, permitió una mayor comprensión de las relaciones

entre variables, facilitó la argumentación teórica, coherencia metodológica y

mejoró la calidad narrativa de la tesis.

Asimismo, la IA

promovió una sistematización más coherente y automatizada de los datos

cualitativos y cuantitativos, lo que permitió a los estudiantes enfocar sus

esfuerzos en el análisis y la interpretación. Los testimonios destacan una

transformación en el pensamiento investigativo, pasando de una lógica lineal a

una comprensión compleja y articulada de los fenómenos estudiados. Este cambio

se tradujo en un mayor empoderamiento académico, autonomía intelectual y

motivación sostenida hacia la culminación de la tesis.

Evidencia

cuantitativa: Los resultados del análisis estadístico multivariado revelaron

una mejora significativa en diversos indicadores clave relacionados con la

elaboración de tesis tras la incorporación de herramientas de IA.

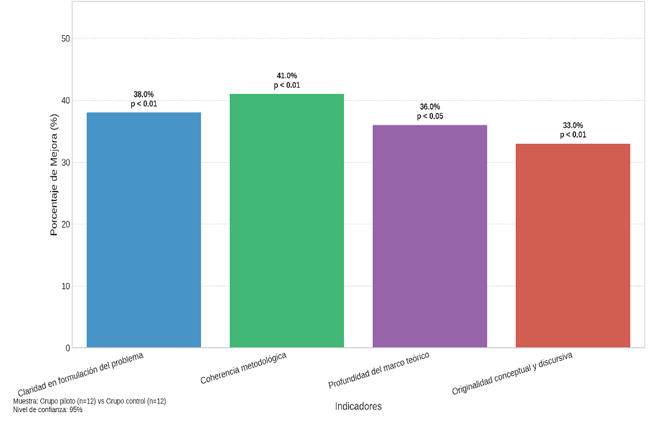

Figura

1. Mejora en indicadores claves tras la incorporación de

IA

Este gráfico

muestra que la incorporación de IA generó mejoras significativas en todos los

indicadores evaluados. La coherencia metodológica experimentó el mayor

incremento (41%, p < 0.01), seguida por la claridad en la formulación del

problema (38%, p < 0.01). La profundidad del marco teórico mejoró un 36% (p

< 0.05) y la originalidad conceptual y discursiva aumentó un 33% (p <

0.01). Todos estos resultados son estadísticamente significativos, con tres de

ellos mostrando una alta significancia (p < 0.01), lo que refuerza la

solidez de tus hallazgos.

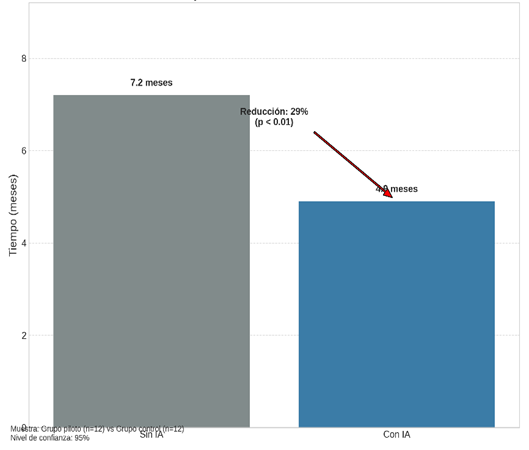

Figura

2. Tiempo medio de elaboración de tesis

Este gráfico

ilustra claramente la reducción en el tiempo medio necesario para completar una

tesis. Sin el apoyo de IA, los estudiantes tardaban un promedio de 7.2 meses,

mientras que con IA este tiempo se redujo a 4.9 meses, representando una

disminución del 29% (p < 0.01). Esta reducción significativa demuestra que

la IA no solo mejora la calidad de las tesis, sino que también aumenta la

eficiencia del proceso, permitiendo a los estudiantes completar sus

investigaciones en menos tiempo sin comprometer la calidad.

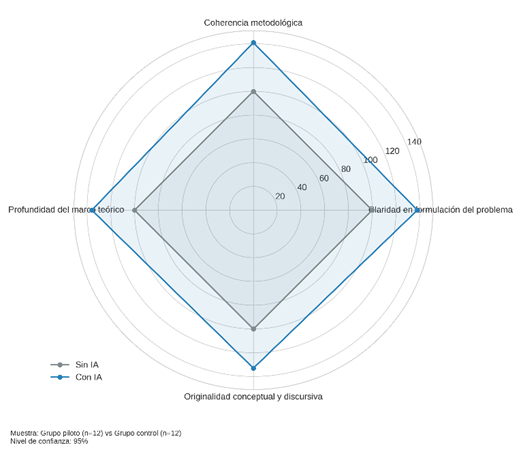

Figura

3. Comparación de indicadores: Con IA vs. Sin IA

Este gráfico

proporciona una visión integral de cómo la IA impacta en todos los indicadores

simultáneamente. Tomando como base 100% el desempeño sin IA (representado por

el polígono gris), el polígono azul muestra el desempeño con IA, evidenciando

una expansión uniforme en todas las dimensiones evaluadas. Esta representación

visual confirma que la mejora es consistente en todos los aspectos de la

elaboración de tesis, sin áreas desatendidas, lo que sugiere que la IA

proporciona un apoyo integral al proceso investigativo.

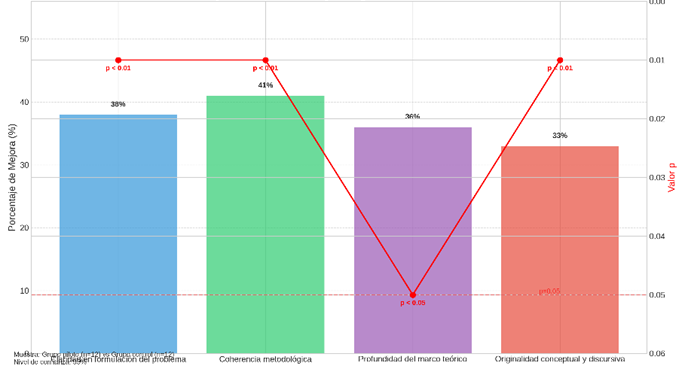

Figura

4. Mejora en indicadores y su significancia estadística

Este gráfico

sofisticado combina las barras de porcentaje de mejora con una línea roja que

representa la significancia estadística (valores p). La línea de significancia

muestra que tres de los cuatro indicadores tienen valores p < 0.01 (alta

significancia), mientras que la profundidad del marco teórico tiene p < 0.05

(significativa, pero ligeramente menor). La línea punteada horizontal marca el

umbral de significancia estadística (p=0.05). Este gráfico es particularmente

valioso para tu artículo científico porque permite visualizar simultáneamente

la magnitud del efecto y su relevancia estadística.

Estos hallazgos

cuantitativos se basan en la comparación entre los 12 participantes del grupo

piloto y un grupo de control compuesto por 12 maestrantes que siguieron el

proceso tradicional de investigación. Los análisis fueron realizados con el

software SPSS v28, aplicando ANOVA y pruebas t de Student,

con un nivel de confianza del 95%.

Estos resultados

confirman la hipótesis de que la integración de la IA contribuye

significativamente a mejorar la calidad y eficiencia en la elaboración de tesis

de posgrado.

Modelo sistémico

actualizado: Se propone un modelo sistémico innovador representado mediante una

estructura en espiral ascendente, que integra cuatro niveles interconectados:

1. Nivel Técnico-Instrumental: Incorporación de herramientas de IA

(Asistentes GPT, ChatGPT, Grok, Suna, Perplexity,

Research Rabbit, Consensus, Elicit y SciSpace Zotero+AI, Turnitin) en cada fase de la investigación: selección de

tema, revisión de literatura, formulación de hipótesis, diseño metodológico,

análisis de datos y redacción.

2. Nivel Cognitivo-Formativo: Desarrollo de competencias investigativas

apoyadas en el pensamiento complejo, la Algoritmos Estructurados, Ingeniería de

Prompt, la visualización de datos y el aprendizaje

automatizado. Este nivel se articula con estrategias pedagógicas adaptativas y

metacognitivas.

3. Nivel Institucional-Estratégico: Reformulación de políticas académicas

que integren la IA en los reglamentos de tesis, formación docente en ética y

tecnología, infraestructura digital y acceso equitativo a plataformas de IA.

4. Nivel Epistemológico-Transdisciplinar: Promoción de una visión

integradora del conocimiento, donde la IA no sustituye al investigador, sino

que amplía su capacidad para abordar problemas complejos desde múltiples

perspectivas.

Este modelo fue

validado empíricamente a partir de la experiencia del grupo piloto y

contrastado con los principios del pensamiento sistémico (Senge, 2006) y la

epistemología de la complejidad (Morin, 2006). Representa una guía estratégica

para transformar el ecosistema de investigación de la UPEA

hacia una cultura académica más colaborativa, innovadora y pertinente al siglo

XXI.

Recomendaciones

institucionales:

1. Actualización curricular: Incorporar módulos específicos sobre

Inteligencia Artificial aplicada a la investigación en los planes de estudio de

los programas de posgrado, con enfoque en ética, herramientas digitales y

metodologías emergentes.

2. Capacitación docente continua: Diseñar programas de formación docente

en competencias digitales e investigativas con IA, promoviendo el uso ético,

pedagógico y crítico de estas tecnologías en la orientación de tesis.

3. Protocolos éticos y académicos: Establecer lineamientos institucionales

claros sobre el uso permitido de IA en la elaboración de tesis, asegurando la

originalidad, transparencia y la autoría intelectual del estudiante.

4.

Infraestructura tecnológica: Garantizar el acceso

equitativo a plataformas digitales, licencias de software y conectividad

adecuada para el uso efectivo de herramientas basadas en IA dentro del entorno

académico.

5. Comités de innovación educativa: Crear instancias académicas

permanentes encargadas de monitorear, evaluar e innovar en la implementación de

IA en procesos de investigación, asegurando pertinencia y sostenibilidad.

6. Fomento de cultura investigativa: Promover espacios colaborativos de

aprendizaje y comunidades de práctica que integren la IA como medio para

fortalecer el pensamiento crítico, la indagación transdisciplinaria y la

producción científica contextualizada.

DISCUSIÓN

La investigación

demuestra que la Inteligencia Artificial (IA), lejos de reemplazar el

pensamiento crítico, actúa como un catalizador que amplifica las capacidades

cognitivas, metacognitivas y metodológicas del investigador. En el caso de los

maestrantes de la UPEA, el uso intencionado y

formativo de IA contribuyó a fortalecer habilidades como la formulación de

problemas, la estructuración de argumentos teóricos y la capacidad para

seleccionar y aplicar paradigmas, enfoques, tipos de estudio, métodos de investigación

pertinentes. El impacto más significativo se observó en la autonomía

investigativa, en la reducción del tiempo de elaboración de tesis y en el

aumento de la coherencia interna y originalidad de los proyectos presentados.

Los hallazgos

también revelan que la integración de IA no puede concebirse como un proceso

meramente instrumental, sino como una transformación paradigmática que demanda

la reconfiguración de los marcos institucionales, pedagógicos y

epistemológicos. En este sentido, la IA promueve una aproximación compleja al

conocimiento, estimulando la articulación entre disciplinas, el análisis

crítico de fuentes automatizadas y la visualización interpretativa de datos. No

obstante, estos beneficios solo se concretan si se garantiza una alfabetización

digital integral en IA, orientada tanto al uso técnico como a la reflexión

ética y epistemológica de las tecnologías emergentes.

La experiencia

desarrollada en este estudio posiciona a la UPEA como

un entorno potencialmente líder en la innovación educativa y científica

mediante IA, siempre que se establezcan políticas institucionales claras, se

fortalezcan capacidades docentes y se fomente una cultura colaborativa de

investigación. La transición hacia un ecosistema académico transdisciplinario e

inteligente exige, por tanto, un compromiso sistémico que combine visión

estratégica, infraestructura tecnológica y un rediseño curricular centrado en

el investigador como agente activo de transformación del conocimiento.

En este sentido,

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el pensamiento complejo

representa un punto de inflexión en los enfoques metodológicos de la

investigación académica actual. Según Ramírez et al. (2025), la convergencia de

algoritmos avanzados con modelos de pensamiento complejo favorece la emergencia

de soluciones más holísticas y eficientes, capaces de abordar fenómenos

multivariados y relaciones interdependientes que tradicionalmente han sido

difíciles de modelar desde perspectivas analíticas convencionales. Esta visión

es consistente con el giro hacia marcos epistemológicos que reconocen la

naturaleza dinámica y no lineal de los sistemas estudiados, superando las

limitaciones de modelos reduccionistas.

Asimismo, Axpe

(2024) argumenta que las innovaciones en IA, especialmente el desarrollo de

sistemas adaptativos para análisis de datos, abren nuevas posibilidades en la

detección de patrones y la formulación de hipótesis. Bajo este enfoque, la IA

no solo actúa como herramienta de procesamiento, sino que también aprende y

ajusta sus parámetros en función de las particularidades de cada entorno de

investigación, lo que permite revelar relaciones hasta ahora imperceptibles en

conjuntos de datos complejos y en constante cambio. Esta capacidad adaptativa

resulta fundamental para explorar dimensiones emergentes y redefinir los

límites del conocimiento disciplinar.

Por otra parte,

la colaboración interdisciplinaria adquiere un papel central en este proceso.

Almazán et al. (2023) destacan que la implementación de plataformas

colaborativas impulsadas por IA facilita la integración de saberes provenientes

de diferentes áreas, promoviendo el intercambio de herramientas, resultados y

perspectivas diversas entre equipos de investigación. Esto, a su vez, no solo

aumenta la robustez y la validez de los hallazgos, sino que también favorece la

generación colectiva de conocimientos, lo cual es esencial para enfrentar los

desafíos complejos y globales que caracterizan a la producción científica

contemporánea.

Erazo-Castillo

(2023) advierte que la integración de la inteligencia artificial (IA) y el

pensamiento complejo no está exenta de desafíos cruciales. Entre ellos, destaca

la necesidad de establecer marcos éticos sólidos que regulen el uso de la IA y

garanticen que los resultados generados sean confiables y estén adecuadamente

contextualizados dentro de paradigmas complejos. En esta línea, la autora

sostiene que el desarrollo futuro de la investigación debe ir más allá del mero

avance tecnológico, implicando también una reflexión crítica sobre el uso

responsable de estas herramientas y su impacto en la producción de

conocimiento.

Por otra parte,

Laura (2024) observa que esta convergencia ha dado origen a un entorno de

investigación notable por su dinamismo y multifuncionalidad. Según su análisis,

las tendencias actuales apuntan hacia el empleo creciente de modelos de IA con

capacidades adaptativas, los cuales permiten abordar los problemas científicos

desde enfoques más flexibles y situados. Estos modelos no solo mejoran la

capacidad para capturar y analizar grandes volúmenes de datos, sino que también

posibilitan la detección de patrones complejos y no lineales, contribuyendo así

a una comprensión más holística de los fenómenos estudiados.

Además, Luna

(2025) enfatiza el papel transformador de las plataformas colaborativas basadas

en IA. Según la autora, este tipo de tecnologías está abriendo nuevas

posibilidades para la cooperación interdisciplinaria, facilitando el

intercambio de ideas y metodologías entre investigadores de distintos campos.

Ello, a su vez, contribuye a la democratización del acceso a la información y

fortalece el aprendizaje colectivo, factores cruciales en un contexto académico

donde el conocimiento se encuentra en permanente evolución. En suma, la

discusión actual evidencia que, para aprovechar verdaderamente el potencial de

la IA combinada con el pensamiento complejo, la comunidad científica deberá

avanzar en marcos éticos robustos, enfoques metodológicos flexibles y una

cultura colaborativa interdisciplinaria.

La

personalización del aprendizaje y la investigación emerge como una tendencia

significativa en la producción científica contemporánea. Como señalan

Bolaño-García y Duarte-Acosta (2024), el despliegue de tecnologías de

inteligencia artificial (IA) ha hecho posible que los investigadores reciban

recomendaciones altamente personalizadas según sus intereses y necesidades, lo

que incrementa la relevancia y la aplicabilidad de sus estudios, además de

optimizar el uso del tiempo y los recursos disponibles. Este fenómeno permite

que los investigadores concentren sus esfuerzos en áreas con mayor potencial de

impacto, enriqueciendo así el valor de sus aportes.

Por otra parte,

Suarez y Rodríguez (2024) destacan que la incorporación de la IA en la

simulación y modelado de sistemas complejos representa un avance clave para

abordar problemáticas donde las variables interdependientes generan altos

niveles de incertidumbre. Estas simulaciones posibilitan la exploración de

escenarios hipotéticos y permiten evaluar el efecto de diferentes variables en

los resultados investigativos, lo que resulta fundamental para fortalecer la

formulación de hipótesis y la validación teórica.

En cuanto a la

evaluación de la calidad de la investigación, Ramírez et al. (2025) argumentan

que la aplicación de algoritmos inteligentes que analizan la consistencia

metodológica y la robustez de los hallazgos es cada vez más relevante para

asegurar el rigor científico en la producción académica, abriendo las puertas a

una investigación más colaborativa, adaptativa y centrada en el ser humano.

Además, subrayan que la IA permite realizar análisis de datos más profundos y

efectivos, facilitando así la identificación de patrones complejos a través de

redes neuronales y optimizando la recolección y procesamiento de información

conforme evolucionan las necesidades de los procesos de investigación.

Salazar y

Cervantes (2024) consideran que el pensamiento complejo complementa este

proceso, promoviendo una visión holística de las problemáticas investigativas.

La integración entre IA y pensamiento complejo posibilita nuevas metodologías

capaces de analizar no solo variables aisladas sino también sus dinámicas e

interacciones contextuales, enriqueciendo la generación de soluciones

multidimensionales mediante simulaciones avanzadas.

De igual forma,

Gutiérrez et al. (2025) enfatizan que la aplicación de IA en el análisis de

datos facilita la colaboración interdisciplinaria y fomenta la formación de

equipos de trabajo integrados por especialistas en diversas áreas, potenciando

así la obtención de soluciones innovadoras ante problemáticas globales

Finalmente, es

imperativo considerar que estas innovaciones no solo incrementan la eficiencia

del proceso investigativo, sino que también ofrecen la posibilidad de una

investigación más inclusiva y representativa. Las herramientas basadas en IA

pueden ayudar a alcanzar comunidades y voces que anteriormente no estaban

adecuadamente representadas, enriqueciendo la calidad y aplicabilidad de las

investigaciones en el contexto político, social y económico actual.

CONCLUSIÓN

La convergencia

de la inteligencia artificial con el pensamiento complejo representa un avance

significativo en la investigación académica. Esta sinergia no solo facilita la

gestión de grandes volúmenes de datos, sino que también potencia la capacidad

de análisis y reflexión crítica frente a fenómenos multifacéticos. La

inteligencia artificial contribuye a la identificación de patrones y tendencias

que pueden haber pasado desapercibidos por un análisis tradicional, mientras

que el pensamiento complejo permite integrar múltiples perspectivas y

dimensiones en la interpretación de resultados.

El enfoque

holístico del pensamiento complejo evita la fragmentación del conocimiento,

promoviendo una comprensión más rica y exhaustiva de las cuestiones

investigativas. Esta integración requiere, sin embargo, una formación adecuada

que implique tanto competencias técnicas en el uso de herramientas de

inteligencia artificial como un entendimiento profundo de las dinámicas y

relaciones complejas que subyacen en los fenómenos estudiados.

La práctica

investigativa beneficiada de esta combinación enfrenta retos, como la necesidad

de abordar la ética de las decisiones automatizadas y garantizar un uso

responsable de los datos. La conciencia de estos desafíos es crucial para

construir un marco de investigación que favorezca la transparencia y la

literatura rigurosa.

El futuro de la

investigación, al incorporar estos enfoques, se presenta prometedor: nuevas

estrategias y metodologías emergen, abriendo vías para innovaciones que pueden

transformar la forma en que formulamos y abordamos preguntas complejas. Esto no

solo enriquecerá la calidad académica, sino que también propiciará un impacto

positivo en la sociedad al traducir hallazgos en soluciones prácticas y

relevantes.

Así, esta

integración no es simplemente una tendencia, sino una necesidad imperiosa para

la producción de conocimiento pertinente y sostenible ante los desafíos

contemporáneos. El fortalecimiento de esta relación entre inteligencia

artificial y pensamiento complejo es esencial para avanzar en la investigación

y contribuir al desarrollo integral de las ciencias sociales y humanas.

REFERENCIAS

Almazán, Y. R., Parra-González, E. F., Zurita-Aguilar, K. A., Miranda,

J. M., & Carranza, D. B. (2023). ChatGPT: La

inteligencia artificial como herramienta de apoyo al desarrollo de las

competencias STEM en los procesos de aprendizaje de

los estudiantes. ReCIBE, Revista electrónica de

computación, informática, biomédica y electrónica, 12(1), C5-12.

https://doi.org/10.32870/recibe.v12i1.291

Axpe, M. R. V. (2024). Complejidad, inteligencia artificial y ética.

Revista Iberoamericana de Complejidad y Ciencias Económicas, 2(2), 63-77.

https://doi.org/10.48168/ricce.v2n2p63

Boddington,

P. (2023). AI ethics.

Singapur: Springer International Publishing, 48.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-9382-4

Bolaño-García, M. & Duarte-Acosta, N. (2024). Una revisión

sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. Revista

Colombiana de Cirugía, 39(1), 51-63. https://doi.org/10.30944/20117582.2365

Erazo-Castillo, J. (2023). Auditoría del futuro, la prospectiva y la

inteligencia artificial para anticipar riesgos en las organizaciones. Revista

Digital Novasinergia, 6(1), 105-119.

https://doi.org/10.37135/ns.01.11.07

Floridi,

L. y Cowls, J. (2022). Un marco unificado de cinco

principios para la IA en la sociedad. Aprendizaje automático y la ciudad:

Aplicaciones en arquitectura y diseño urbano, 535-545.

https://doi.org/10.1002/9781119815075.ch45

Gómez, D., & Rivera, L. (2023). Desafíos éticos en el uso de

inteligencia artificial para la educación superior. Revista de Educación y

Tecnología, 34(1), 85–104.

Gutiérrez, J. J. C., Figueroa, J. D. M., Choque, G. A. P., Angulo, D. D.

C., & Matos, J. C. (2025). Ciencia Abierta y Colaborativa en la Era de la

Inteligencia Artificial. Revista Veritas de Difusão

Científica, 6(1), 2162-2172. https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i1.505

Holmes, W., Hui, Z., Miao, F., & Ronghuai,

H. (2021). Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo

de formular políticas. Unesco Publishing. https://n9.cl/tphrf

Journal

of Educational Computing Research. (2023). Artificial intelligence

and academic productivity:

new directions in higher education. Journal of Educational Computing Research, 61(5), 893–912.

Laura, M. M. (2024). Definición del concepto obras de arte vivas (A-LIFE ART) en plena revolución de las Inteligencias

Artificiales. Las Inteligencias Artificiales en el arte. Prácticas, pensamiento

y resistencias, 75. https://www.torrossa.com/en/resources/an/5852068#page=75

Li, J., Li, D., Savarese, S., & Hoi, S. (2023). Blip-2: Bootstrapping

language-image pre-training

with frozen image encoders and large language models. In International conference

on machine learning (pp.

19730-19742). PMLR.

https://proceedings.mlr.press/v202/li23q

Lu, Y., Wang, Q., & Zhao, H. (2023). AI-assisted

thesis writing: a new paradigm in postgraduate education. Computers & Education, 196, 104688.

Luckin, R., Cukurova, M., Kent, C., & Du Boulay,

B. (2022). Empowering educators

to be AI-ready. Computers and Education:

Artificial Intelligence, 3, 100076.

https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100076

Luna, M. C. (2025). Análisis documental del impacto de las TIC y la IA

en la formación de Competencias Investigativas. Revista Andina de

investigaciones en Ciencias Pedagógicas, (2), 203-240.

https://doi.org/10.69633/8zh40x62

Ministerio de Educación de Bolivia. (2022). Informe Nacional sobre la

calidad de la educación superior en Bolivia. La Paz: Ministerio de Educación.

Morales-Escobar, I., & Flórez-Parra, J. (2022). Evaluación del nivel

de competencia comunicativa escritora en estudiantes universitarios. Educación

y Humanismo, 24(42), 106-125. https://doi.org/10.17081/eduhum.24.42.5181

Morin, E. (2006). El pensamiento complejo. Gedisa.

https://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf

Nicolescu,

B. (2008). In vitro and in vivo knowledge: Methodology of transdisciplinarity, en: B. Nicolescu

(Ed.), Transdisciplinarity: Theory

and practice. Hampton. New Jersey. pp. 1-21.

Qin, C., Zhang, A., Zhang, Z., Chen, J., Yasunaga,

M. y Yang, D. (2023). ¿ChatGPT es un solucionador de

tareas de procesamiento de lenguaje natural de uso general? arXiv

preimpresión arXiv:2302.06476. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06476

Ramírez Mendoza, P. N., Vargas Ayarza, A., Cedeño Ramírez, A., Leiva Gomez, L. E., & Calsin Pérez,

R. A. (2025). El pensamiento complejo, la transformación digital y la IA en la

educación superior. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la

Educación, 9(37), 1027-1038.

https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i37.966

Russell, S., & Norvig, P. (2022).

Artificial Intelligence: A Modern Approach

(4th ed.). Pearson.

Salazar, J. A. A. & Cervantes, C. E. V. (2024). El pensamiento

complejo y la construcción de conocimiento: una perspectiva Moriniana.

Revista Vida, 6(1), 33-50. https://doi.org/10.36314/revistavida.v6i1.41

Senge, P. M. (2006). La quinta disciplina: el arte y la práctica de la

organización abierta al aprendizaje. Ediciones Granica.

Suarez Arias, L. C., & Rodríguez Cañas, G. A. (2024). Elementos y

modelos clave para estimar la incertidumbre en el marco de la planificación

estratégica. Revista Universidad y Sociedad, 16(4), 99-115.

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/4529

Tang, J., Wang, Y., Ning, L., Luo, Y., Karki, D. (2023). Application Risk Analysis of

Artificial Intelligence in Public

Management Based on Cloud

Computing. Lecture Notes on

Data Engineering and Communications

Technologies, 122, pp. 726-735. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3632-6_84

Van Dis, E. A., Bollen, J., Zuidema, W., Van Rooij, R., &

Bockting, C. L. (2023). ChatGPT:

five priorities for research. Nature,

614(7947), 224-226. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00288-7

Zawacki-Richter,

O., Bai, J. Y., Lee, K., Slagter van Tryon, P. J.,

& Prinsloo, P. (2024). New advances

in artificial intelligence applications

in higher education?

International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 32.

https://doi.org/10.1186/s41239-024-00464-3

Zhang, H., Torres, M., & García, P. (2022). Impact

of AI-assisted learning in postgraduate thesis development across Latin America.

Higher Education Analytics, 9(3), 201–218.